Habiller l’étalage

Table des matières

Résumé

Alors que l’art de la devanture prend un tournant sans précédent pendant les premières décennies du XXe siècle et en particulier dans l’entre-deux-guerres, des architectes-décorateurs repensent le visage de la ville moderne aux côtés des professionnels de l’étalagisme. En mettant en commun leurs savoir-faire, une attention plus importante est portée aux marchandises dont découlent la structure, l’aménagement et l’ornement des devantures pour les mettre en valeur dans un but commercial. L’heure n’est plus à l’accumulation, mais à la lisibilité scénographique des vitrines qui se traduit notamment par une évolution des matériaux utilisés pour les construire et les orner, parmi lesquels le textile occupe une place de choix. Au regard des théories architecturales et ornementales, ce texte questionne l’usage de l’habillage textile de l’étalage commercial dans ses acceptions pratiques, techniques, ornementales et symboliques. Il postule que le tissu, dès lors qu’il est employé dans l’étalage considéré comme un espace architectural, va au-delà de sa valeur dissimulatrice et décorative de revêtement tapissier et de cloison architecturale. En cela, il participe symboliquement et subrepticement à détacher l’étalage de son mercantilisme intrinsèque en incarnant tour à tour un vêtement, un costume théâtral ou encore un écrin sacré autonome, pour toujours mieux susciter le désir de possession et l’acte d’achat — enjeux principaux d’une devanture.

Mots-clés

étalagisme, vitrine, devanture, art commercial, arts décoratifs, théâtralité

Texte

L’art de la devanture11La devanture de magasin désigne tout ce qui donne sur la rue : sa façade générale, sa vitrine, son étalage et son enseigne. de magasin prend un tournant sans précédent pendant les premières décennies du XXe siècle. Les anciens étals qui attiraient le chaland par l’amoncèlement de marchandises22René Herbst, « Le magasin de 1900 à nos jours », in Présentation, deuxième série, Le décor de la rue, les magasins, les étalages, les stands d’exposition, les éclairages, Paris, Éditions de « Parade », 1929, p. 5-29. sont remplacés par de larges glaces installées au-devant des commerces afin de protéger et d’exposer avec soin les objets à vendre. Ce changement, provoqué par le développement de l’industrie du verre, le percement de voies nouvelles et une réglementation de l’occupation des trottoirs plus stricte, s’accompagne progressivement d’une révolution théorique, architecturale et ornementale de l’étalage.

Celle-ci se cristallise au début des années vingt à la faveur des recherches que mènent les architectes-décorateurs pour repenser le visage de la ville moderne, abîmée par le premier conflit mondial, à travers l’aménagement urbain et le décor de la rue33Charlotte Benton (dir.), L’Art déco dans le monde, 1910-1939 (2003), 2e éd., Tournai, La Renaissance du Livre, 2010. ; Jean Clair (dir.), Les Années 20 : l’âge d’or des métropoles, cat. exp. (Montréal, Musée des beaux-arts, 20 juin — 10 novembre 1991), Paris, Gallimard, 1991.. Ces derniers s’intéressent alors davantage aux devantures pour lesquelles ils multiplient les collaborations avec des professionnels de l’industrie étalagiste. En mettant en commun leurs savoir-faire, une attention plus importante est portée aux marchandises dont découlent la structure, l’aménagement et l’ornement des devantures pour les mettre en valeur dans un but commercial. Désormais, un seul mot d’ordre : faire art pour faire vendre. L’heure en effet, n’est plus à l’accumulation mais à la lisibilité scénographique, symbolique et publicitaire qui se traduit notamment par une évolution des matériaux utilisés pour construire et orner les vitrines, parmi lesquels le textile occupe une place de choix.

Au regard des théories architecturales et ornementales sempériennes et loossiennes et en s’appuyant sur les essais et les documents iconographiques publiés dans les revues professionnelles et les manuels étalagistes contemporains, ce texte questionne ainsi l’usage de l’habillage textile de l’étalage commercial de la première moitié du XXe siècle, et particulièrement des années vingt et trente, dans ses acceptions pratiques, techniques, ornementales et symboliques. Il postule que le tissu, dès lors qu’il est employé dans l’étalage considéré comme un espace architectural, va au-delà de sa valeur dissimulatrice et décorative de revêtement tapissier et de cloison architecturale. En cela, il participe symboliquement et subrepticement à détacher l’étalage de son mercantilisme intrinsèque en incarnant tour à tour un vêtement, un costume théâtral ou encore un écrin sacré autonome, pour toujours mieux susciter le désir de possession et l’acte d’achat — enjeux principaux d’une devanture.

De l’usage du textile en vitrine

Dès son premier numéro, la Revue internationale de l’étalage, alors seul organe professionnel spécialisé dans l’industrie étalagiste, fondée en 1909 par Maurice Favre-Bulle et diffusée jusqu’en 1938, atteste l’usage du textile en vitrine. Si le tissu peut être présenté en tant que marchandise, il est aussi régulièrement employé pour revêtir ou cloisonner l’étalage afin d’assurer la vente d’une foule d’autres produits par le rythme et la scénographie qu’il apporte. Victor Roux y publie ainsi un article intitulé « La recherche de l’effet. Le fond de l’étalage » dans lequel il précise que « le fond d’étoffe […] [lui] semble le meilleur entre tous, parce qu’on peut le choisir de ton et de couleur se rapportant avec l’étalage44Victor Roux, « L’art de la composition appliqué à l’étalage. La recherche de l’effet. Le fond de l’étalage », Revue internationale de l’étalage, 1re année, no 8, janvier 1909, p. 5. ».

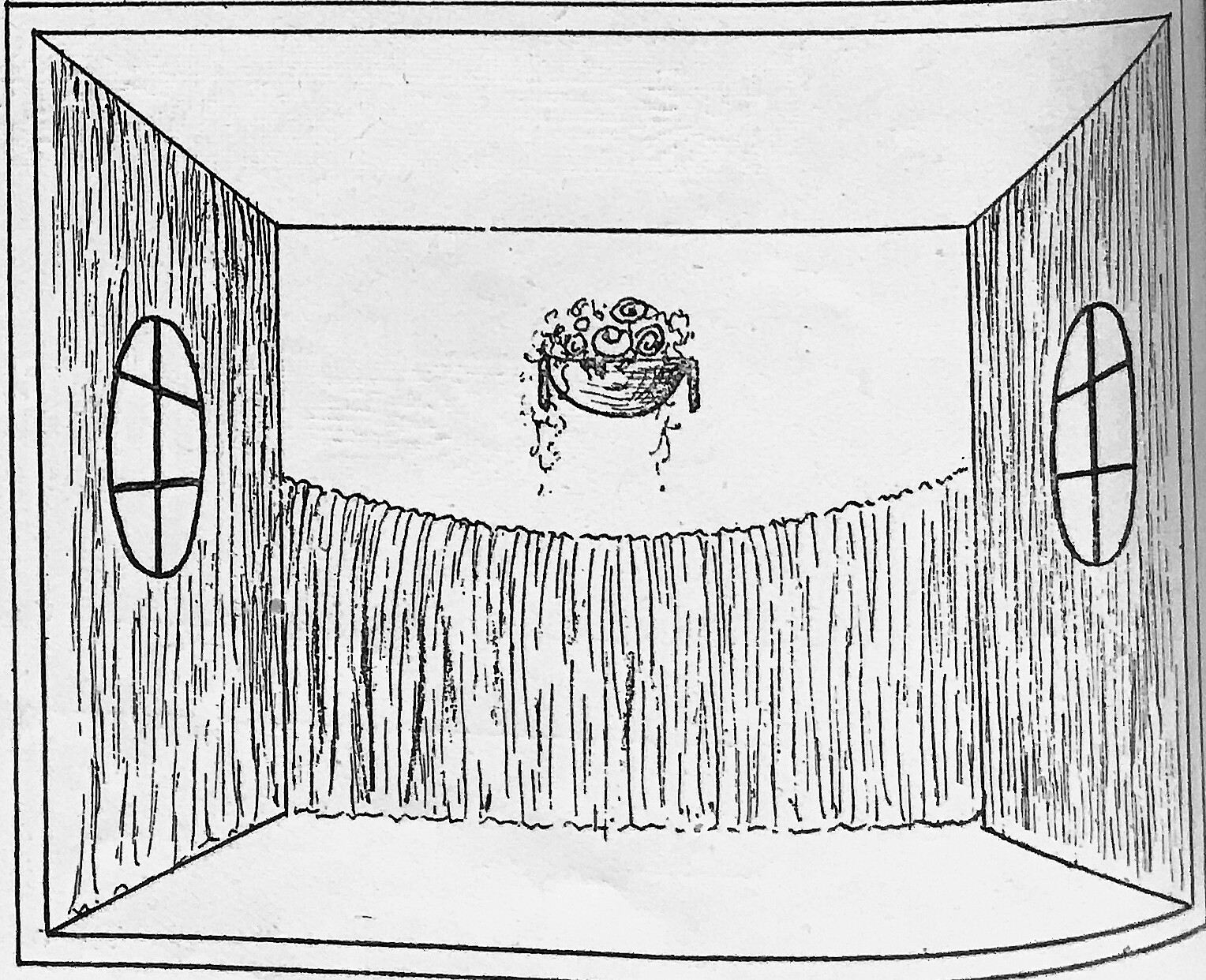

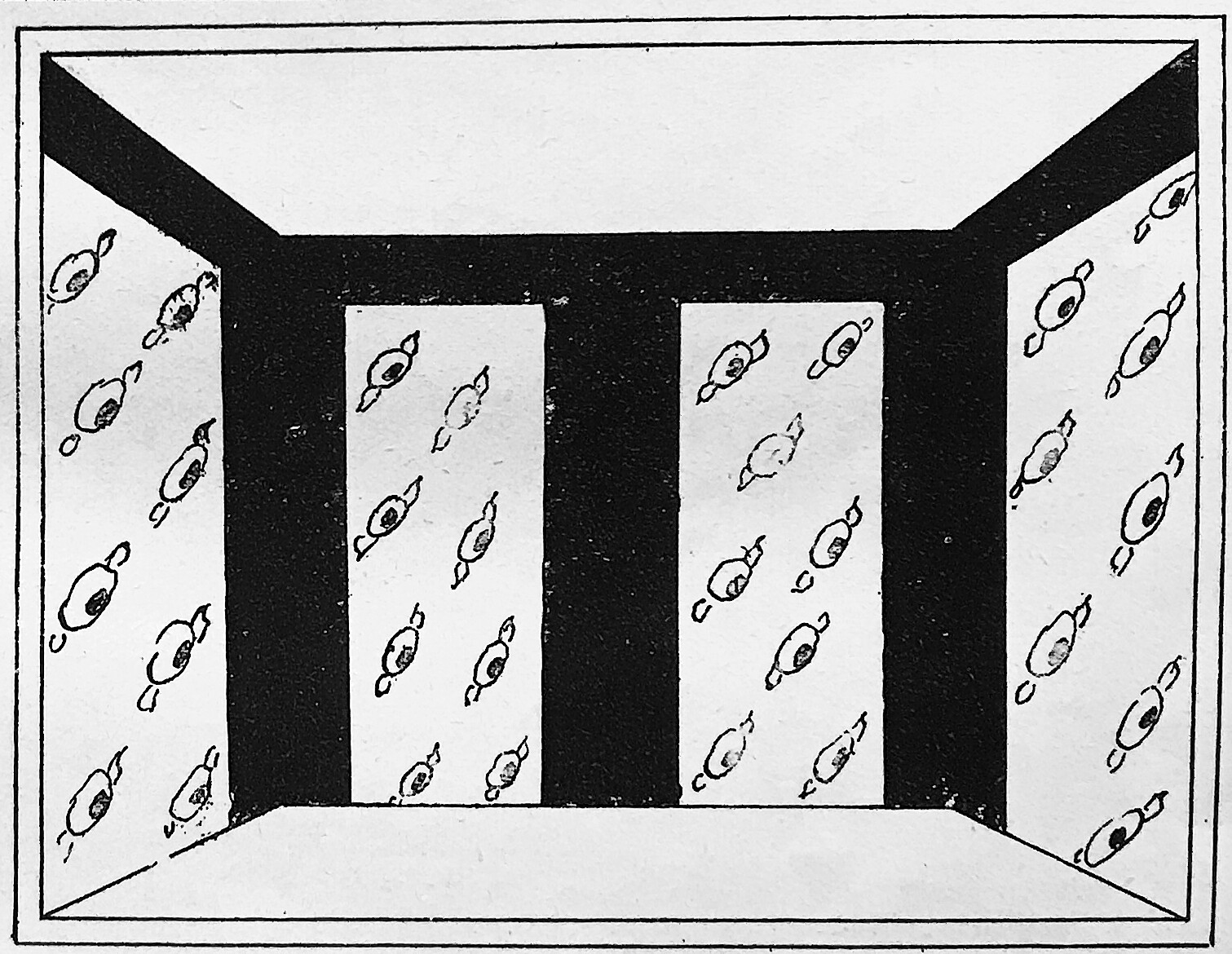

Revêtir les murs de l’étalage

Nombreuses sont les sources qui, pendant l’entre-deux-guerres, attestent l’usage privilégié du tissu comme moyen d’habiller l’espace de la vitrine et de le revêtir à la manière d’une tapisserie ou d’un rideau pendus le long des murs. En 1921, un article intitulé « Faites des étalages attrayants » paraît dans la Revue internationale de l’étalage. Il souligne l’importance du fond de l’étalage sans qui ce dernier « paraîtrait vague, sans commencement ni fin. » Au-delà du chêne, de cloisons en planches ou de « toute autre disposition qu’on préférera », le revêtement de « rideau souple de couleur neutre sur une tringle55[Anonyme], « Faites des étalages attrayants. Le fond est important », Revue internationale de l’étalage, 7e année, no 9, juillet 1921, p. 8. » est privilégié par le rédacteur pour son efficacité. Le premier manuel d’étalagisme moderne, rédigé par Hippolyte Glévéo en 1922 et intitulé Les Méthodes commerciales modernes. Vitrines et étalages modernes, ne manque d’ailleurs pas, dès ses premières pages, d’en présenter des modèles66Hippolyte Glévéo, « Fonds d’étalages de tissus », Les Méthodes commerciales modernes. Vitrines et étalages modernes, Paris, G. et M. Ravisse, 1922, p. 62-63.. L’auteur y reproduit des illustrations de fonds d’étalages dans lesquels mousseline de soie, feutre ou satin revêtissent les murs. L’un d’eux présente ainsi un fond, constitué de mousseline de soie unie et tendue, maintenue à mi-hauteur par une latte souple, légèrement arquée et sur laquelle elle est froncée. De part et d’autre, les murs, dans lesquels sont percées de fausses lucarnes, sont également garnis de deux lés de mousseline de soie froncée [fig. 1]. Il propose, en outre, d’utiliser le tissu à la manière d’un papier-peint à travers un deuxième modèle dans lequel les murs de l’étalage sont recouverts de deux textiles, l’un uni et l’autre fantaisiste à motifs, dont le premier encadre le second [fig. 2]. Le fond, placé derrière les articles ou « constituant la surface sur laquelle ils sont directement apposés » est, d’après Victor Roux, un facteur déterminant de l’harmonie d’un étalage devant lequel les marchandises doivent « se détacher avec la plus grande netteté77Victor Roux, « L’art de la composition appliqué à l’étalage. La recherche de l’effet. Le fond de l’étalage », op. cit., p. 4. ». En cela, sa couleur et sa nature doivent faire l’objet d’une attention toute particulière afin qu’il n’attire pas le regard du passant pour lui-même mais, au contraire, qu’il distingue clairement les objets exposés. Il conclut ainsi son texte en édictant le principe suivant :

En résumé, le fond doit aviver et donner de la chaleur aux tons de l’étalage. Il remplira d’autant mieux cette fonction que sa surface sera exempte de modelés trop saillants ou de dessins trop visibles88Ibid., p. 5..

Aussi les commerçants doivent-ils posséder une grande variété de tissus afin de renouveler régulièrement le fond de leurs étalages à moindre coût. Il n’est donc pas rare de les voir collectionner des textiles de couleurs et de natures différentes, comme le velours, le feutre ou la mousseline. La revue professionnelle Parade, fondée en 1927 par l’entrepreneur Victor-Napoléon Siégel, dont l’entreprise (les Anciens établissements Siégel et Stockman réunis) est spécialisée dans l’aménagement de magasins et de devantures, y encourage d’ailleurs ses lecteurs. Dans son trente-deuxième numéro daté du 15 août 1929, la chronique « Le bonisseur » souligne ainsi la facilité avec laquelle les fonds d’étalages sont modifiés par le renouvellement régulier du revêtement textile en fonction des articles à vendre, qui ne nécessite ni l’intervention d’un spécialiste, ni un investissement trop important. Elle note :

Ne croyez-vous pas qu’un rideau de velours ou autre, de la teinte qui convient le mieux aux articles exposés n’est pas préférable ? Petit à petit, vous pourrez acquérir des rideaux de teintes différentes qui modifieront à chaque changement l’aspect de votre étalage. Ne dites pas que c’est une installation difficile et onéreuse ; vous pourrez la faire vous-même99[Anonyme], « Le bonisseur », Parade, no 32, août 1929, p. 5..

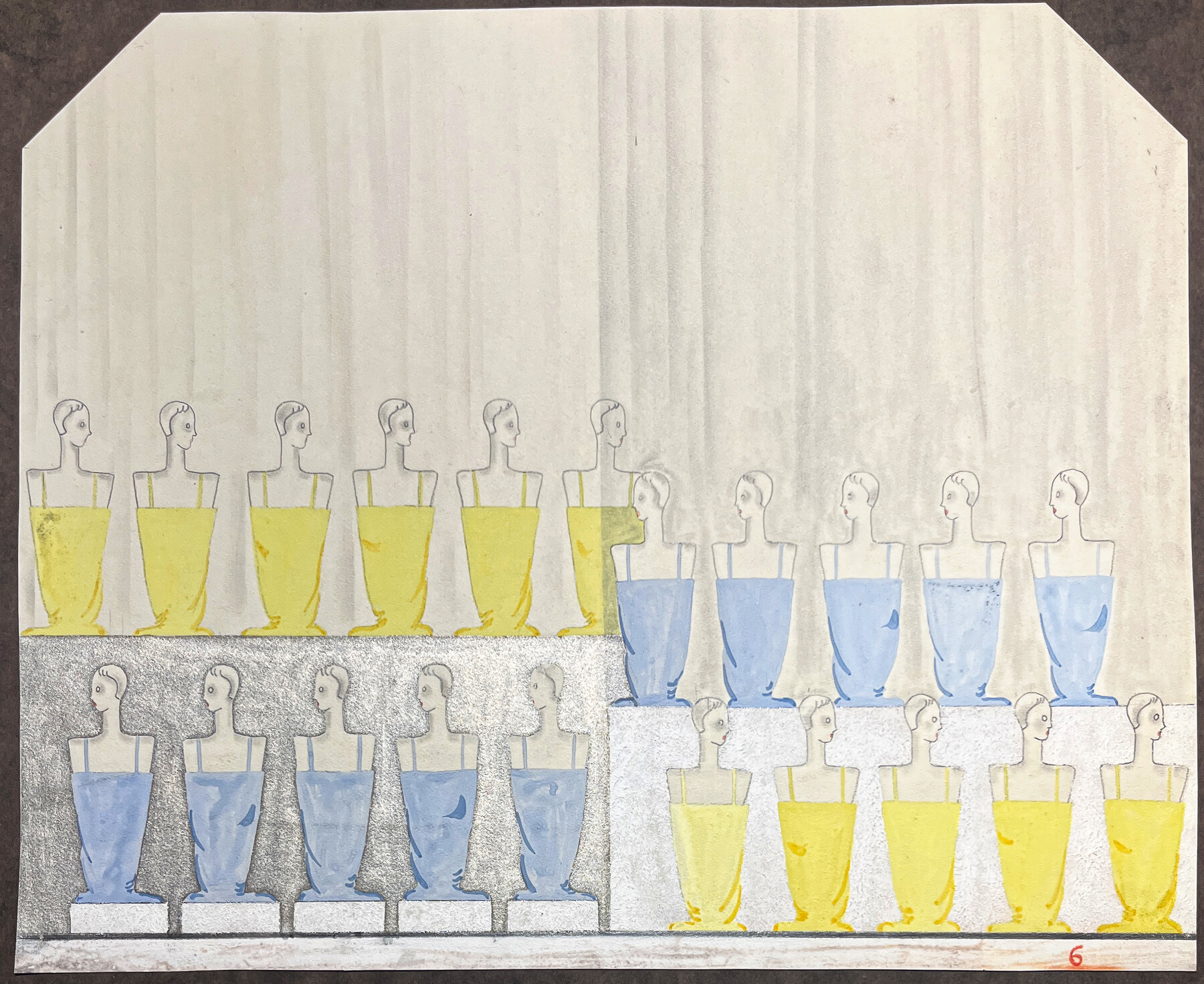

La vitrine que conçoit Angelo Manéra pour le studio d’étalages des Galeries Lafayette pendant la période du Blanc au début de l’année 1931, pour laquelle il utilise des bustes des établissements Siégel, atteste l’emploi du textile pour revêtir et structurer l’espace tout en faisant écho aux produits en promotion à cette période de l’année — le linge. Il imagine un étalage de déshabillés composé de quatre rangées de cinq mannequins, alignées en quinconce les unes derrière les autres et sur des socles de plus en plus hauts. Les trois premières sont placées devant un rideau clair qui scinde la vitrine en deux et cache ainsi, au centre, le visage du mannequin de la dernière rangée placée, quant à elle, devant un rideau plus sombre1010Angelo Manéra, Étalages parisiens, Paris, Arts et métiers graphiques, 1949, p. 12.. En employant des tissus aux valeurs opposées qui contrastent avec la clarté des mannequins, Angelo Manéra remplit les conditions énoncées par Victor Roux dans la Revue internationale de l’étalage vingt ans plus tôt. Il stipulait alors que l’étalage, en tant qu’œuvre « exécutée en vue d’attirer l’attention du public » demandait le « contraste des couleurs ou [l’]opposition bien marquée de teintes de la même nuance, ton sur ton1111Victor Roux, « L’art de la composition appliqué à l’étalage. La recherche de l’effet. Le fond de l’étalage », op. cit., p. 4. » pour valoriser correctement les articles exposés. Le projet graphique de la vitrine, conservé au musée des Arts décoratifs (MAD), le montre encore davantage. Le contraste des tissus se répercute en effet sur le choix chromatique des nuisettes présentées qui alternent, elles aussi, entre deux couleurs complémentaires (le jaune pâle et le bleu ciel) qui, de facto, se détachent bien l’une de l’autre. Autour, les deux autres murs sont également revêtus de rideaux qui participent à créer une atmosphère intimiste propre aux vêtements exposés qui se portent généralement dans la sphère privée [fig. 3] [fig. 4].

Cloisonner l’étalage : les murs de tissu

Au-delà de son usage ornemental, le tissu acquiert une fonction architectonique dès lors qu’il est tendu, à la manière d’un mur traditionnel, au fond de l’étalage afin de le délimiter ou de le séparer, en arrière de la vitrine, du reste du magasin. Il peut également cloisonner différents espaces au sein même de la vitrine en étant structuré ou armé par un dispositif spécial. Sans surprise, plusieurs étalages reproduits dans les revues professionnelles susmentionnées présentent des paravents ou des cloisons constituées de « cretonne d’ameublement1212Maddy, « Les étalages parisiens », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 9, janvier 1910, p. 6. », de « gutte1313Robert Bastide, « Un système pour maisons de couture et tailleurs », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 14, juin 1910, p. 9. » bon marché et de « calicot1414[Vitrine de lingerie exécutée par M. James, Henri], Parade, no 9, septembre 1925, p. 11. » enchâssés dans des structures ou habilement drapés sur des armatures de bois qui leur confèrent l’allure de murs à part entière. La chronique « Le bonisseur » de Parade souligne d’ailleurs, en 1929, que dans un étalage, le textile peut remplacer un mur absent1515[Anonyme], « Le bonisseur », op. cit. : « Votre fond d’étalage ne pourrait-il pas lui aussi être modifié ? Peut-être même il n’en existe pas. ».

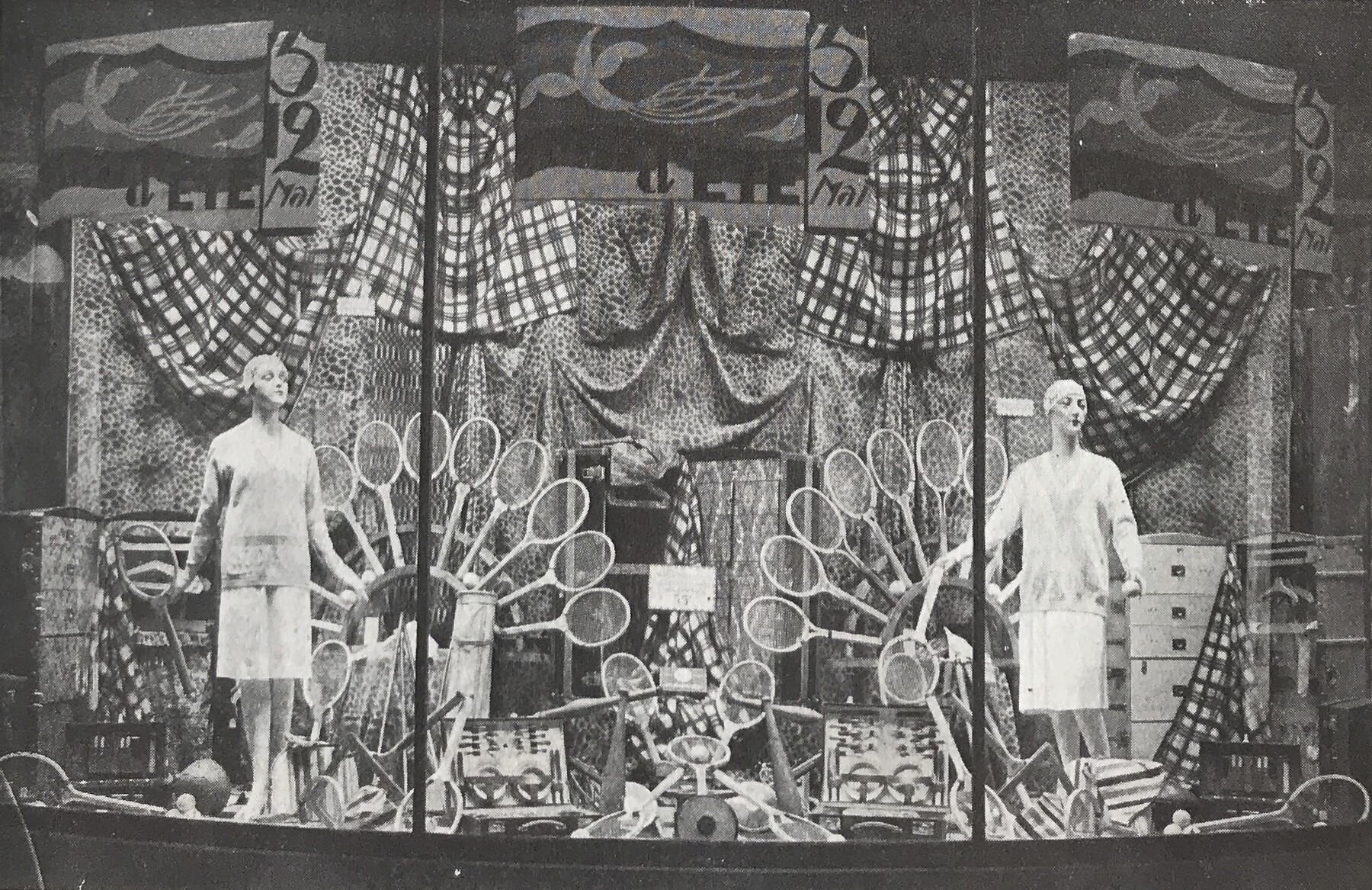

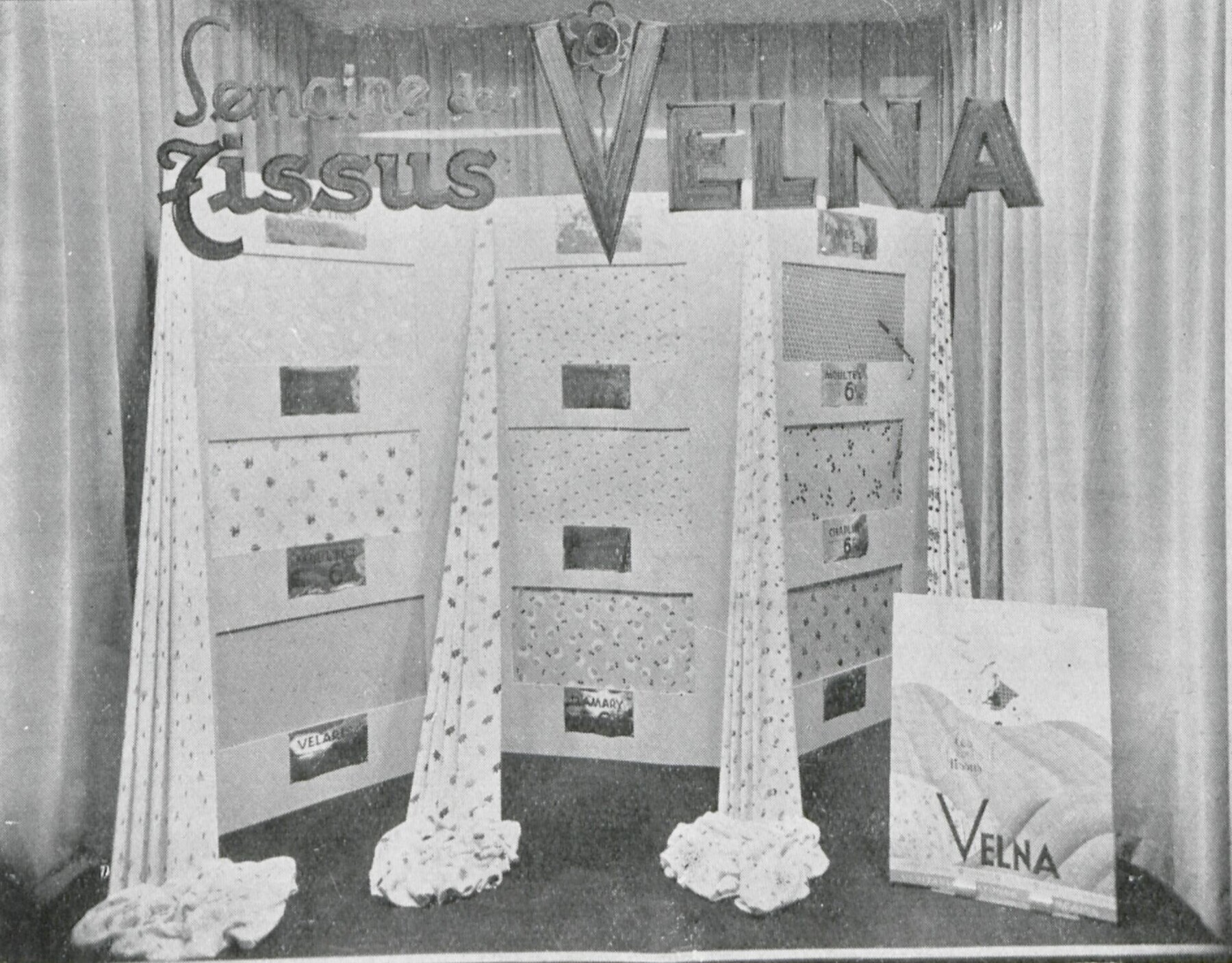

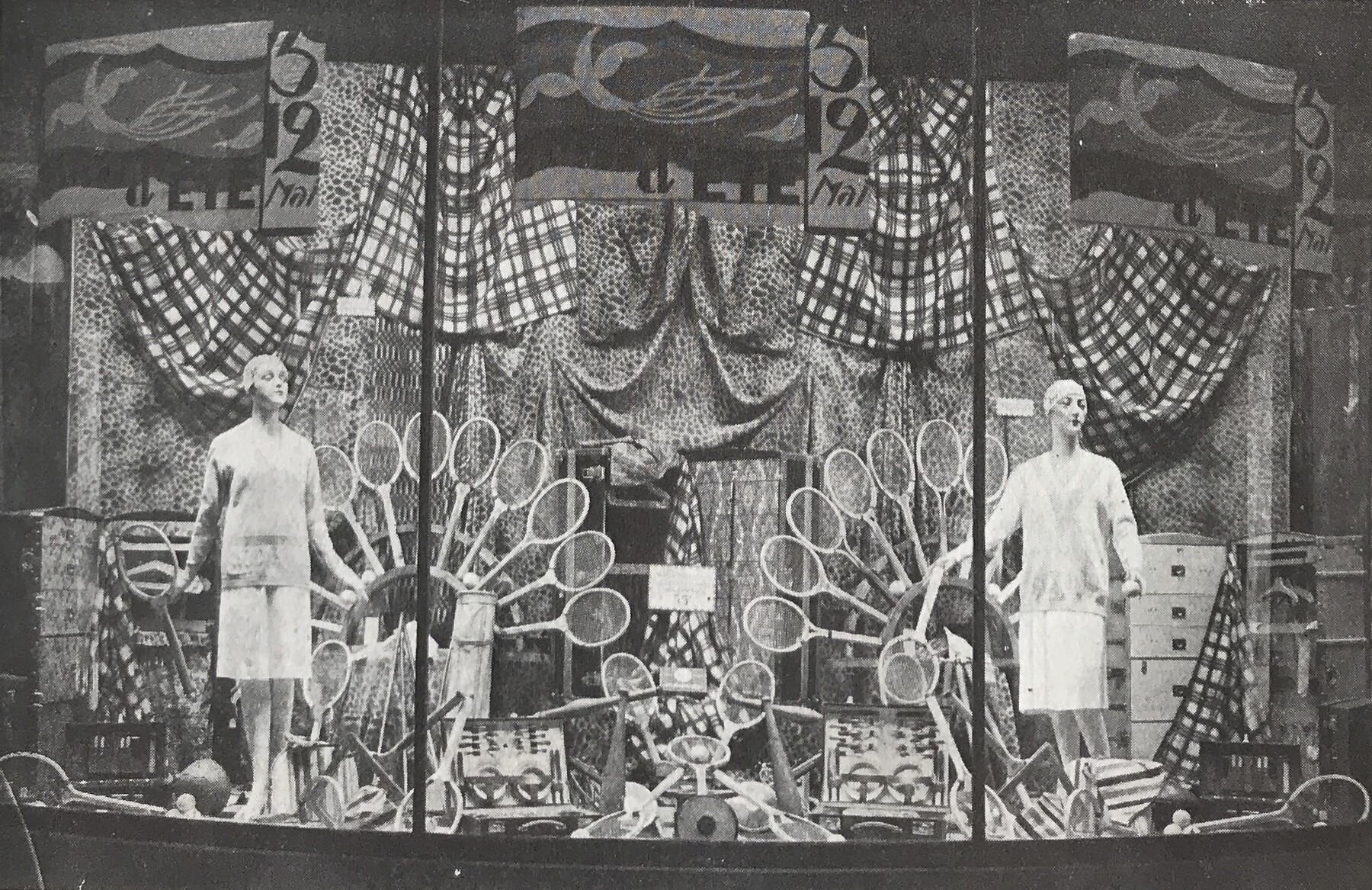

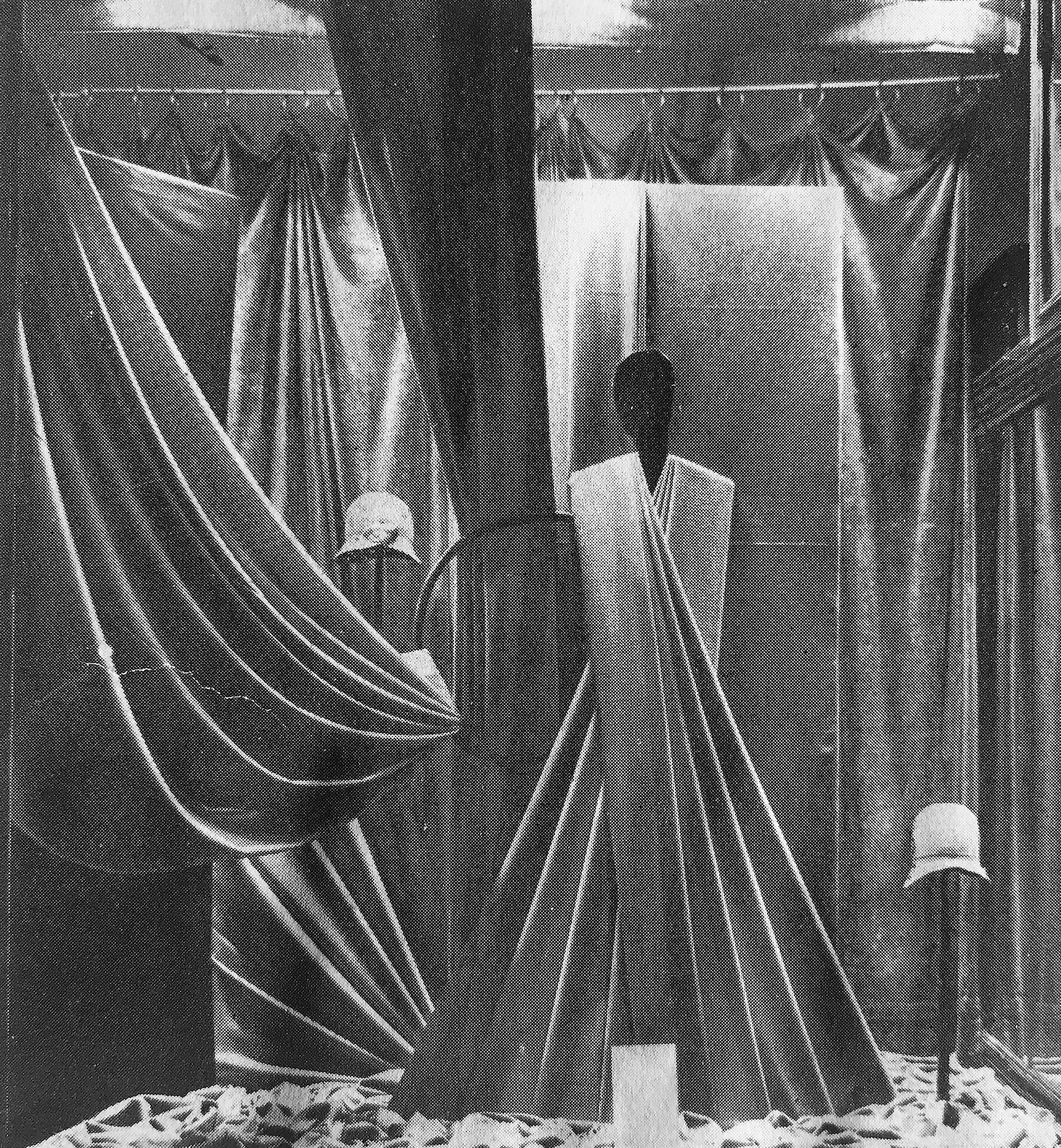

L’usage de paravents textiles est particulièrement populaire pour cloisonner les vitrines et délimiter différents espaces dans un même étalage. H. Schwab signale la « vogue toujours croissante du paravent employé comme fond d’étalage1616H. Schwab, « Les expositions des nouveautés de printemps », Revue internationale de l’étalage, 18e année, no 4, avril 1927, p. 11. » dans l’article qu’il consacre aux vitrines de printemps dans la Revue internationale de l’étalage en avril 1927. Dès 1911, Robert Bastide propose déjà de les employer à l’arrière des vitrines. Il encourage la conception de plusieurs panneaux interchangeables sur lesquels tendre des tissus aux tonalités neutres afin d’être toujours, et à peu de frais, « en rapport avec le genre des articles présentés1717Robert Bastide, « Causerie sur l’étalage », Revue internationale de l’étalage, 3e année, no 21, janvier 1911, p. 6. ». Aussi recommande-t-il la réalisation d’un paravent composé d’une étoffe gris perle ou beige clair pour cloisonner, au fond de la vitrine, un étalage de robes, manteaux ou chapeaux de velours noir ou de couleur foncée1818Ibid., p. 7.. Les paravents en bois servent également d’armature à la présentation de textiles tout en délimitant l’espace. L’étalage des tissus Velna des Nouvelles galeries de Marseille, dont la photographie est reproduite dans Parade en novembre 1936, est justement plébiscité pour son paravent à trois panneaux sur lequel les diverses étoffes sont drapées et tendues, créant une présentation qui « a vraiment de l’allure1919« Tissus », Parade, no 119, novembre 1936, p. 9. » [fig. 5]. De la même manière, en 1929, un procédé d’armature de bois semblable à un paravent monumental est employé pour la vitrine sportive des Magasins réunis de la place de l’Étoile. Elle expose des vêtements de sport et des raquettes de tennis derrière lesquels une cloison est entièrement revêtue de tissus drapés aux motifs carrelés ou animaux. Par extension, la composition admet une fonction architectonique du textile qui participe, dès lors qu’il est armé, à séparer l’étalage du magasin à la manière d’un mur [fig. 6]. À l’aune de l’usage récurrent du paravent textile pour présenter le tissu et cloisonner l’étalage, H. Schwab finit par s’en plaindre en 1930, indiquant en avoir assez vu « partout et dans toutes les vitrines » au point qu’il finisse par être « exaspérant2020H. Schwab, « Les étalages parisiens », Revue internationale de l’étalage, 16e année, no 6, juin 1930, p. 6. ».

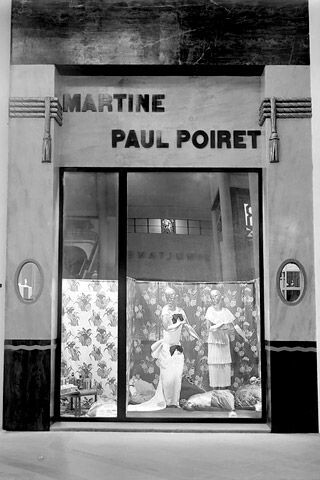

Au-delà du paravent, des cloisons textiles apparaissent également dans les vitrines. La section d’Art urbain du Salon d’automne de 1924, organisée sous la direction de Marcel Temporal, est principalement constituée d’Une place publique dont l’installation dans la rotonde du Grand Palais revient à Robert Mallet-Stevens. Autour d’elle, dix boutiques sont aménagées. La huitième est conçue par Paul Poiret en collaboration avec la maison Martine pour les textiles, la verrerie et les bibelots, le peintre Ronsin et les parfums Rosine2121Société du Salon d’automne, Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art décoratif exposés au Grand Palais des Champs-Élysées du 1er novembre au 14 décembre 1924, Paris, Société française d’imprimerie, 1924, p. 363.. Sa devanture tripartite s’ouvre, au centre, sur la vitrine proprement dite dont les deux parties sont séparées du reste de la boutique par un tissu tendu à fleurs qui agit comme une cloison [fig. 7]. De la même manière, dans les années quarante, la vitrine du magasin d’appareils photographiques Photo-Plait est fermée, au fond, par une lourde étoffe retenue artificiellement par une embrasse agrémentée de passementerie à la manière d’un mur dont la solidité est suggérée par le portrait peint masculin encadré de bois qui y est accroché [fig. 8].

Ainsi constate-t-on un usage privilégié du textile dans les vitrines pour revêtir les murs déjà existants ou pour créer des cloisons artificielles au moyen de paravents ou de tissus tendus.

L’art et la manière d’habiller les vitrines

La fréquence et la diversité de l’utilisation, ainsi que la variété même des matières textiles, supposent un savoir-faire particulier. Il faut en connaître les natures afin de les employer pour leur propriétés techniques et décoratives d’une part, et apprendre diverses astuces visant leur transformation sans payer le prix fort d’autre part. À cet égard, la chronique technique « Je fais mes étalages » d’Hippolyte Glévéo, qui évoque régulièrement l’usage du textile dans les vitrines, est comparée « à celles que l’on a convenu d’appeler, en art culinaire, “l’art d’accommoder les restes” » puisqu’il y transmet « la manière d’exécuter tel support ou telle façon de décorer un étalage avec des moyens de fortune2222Hippolyte Glévéo, « Je fais mes étalages », Revue internationale de l’étalage, 21e année, no 12, décembre 1935, p. 6. ». Les textiles employés sont en effet souvent rudimentaires, peuvent être retirés et réemployés aisément, et peuvent également être travaillés et utilisés unis, entièrement peints ou ornés, dorés ou encore drapés et pliés.

Nature et marché textiles au service de l’étalage

Pour concevoir un étalage textile, il n’est, en effet, pas nécessaire de s’offrir d’opulentes étoffes. Comme le signale Hippolyte Glévéo dans le chapitre de son manuel qu’il consacre aux fonds d’étalages, le tissu choisi par l’étalagiste est souvent peu onéreux, peut éventuellement s’acheter au mètre, et la fréquence de son usage s’explique avant tout par sa modulabilité2323Hippolyte Glévéo, « Fonds d’étalages de tissus », Les Méthodes commerciales modernes. Vitrines et étalages modernes, op. cit., p. 58.. Il encourage ainsi l’utilisation du feutre qui, bien que plus cher que la mousseline ou la flanelle, peut à la fois revêtir l’ensemble des murs et des sols, mais aussi servir de cloison au fond de l’étalage car il est plus épais et solide que les autres2424Ibid., p. 60..

Des motifs pour feindre les murs

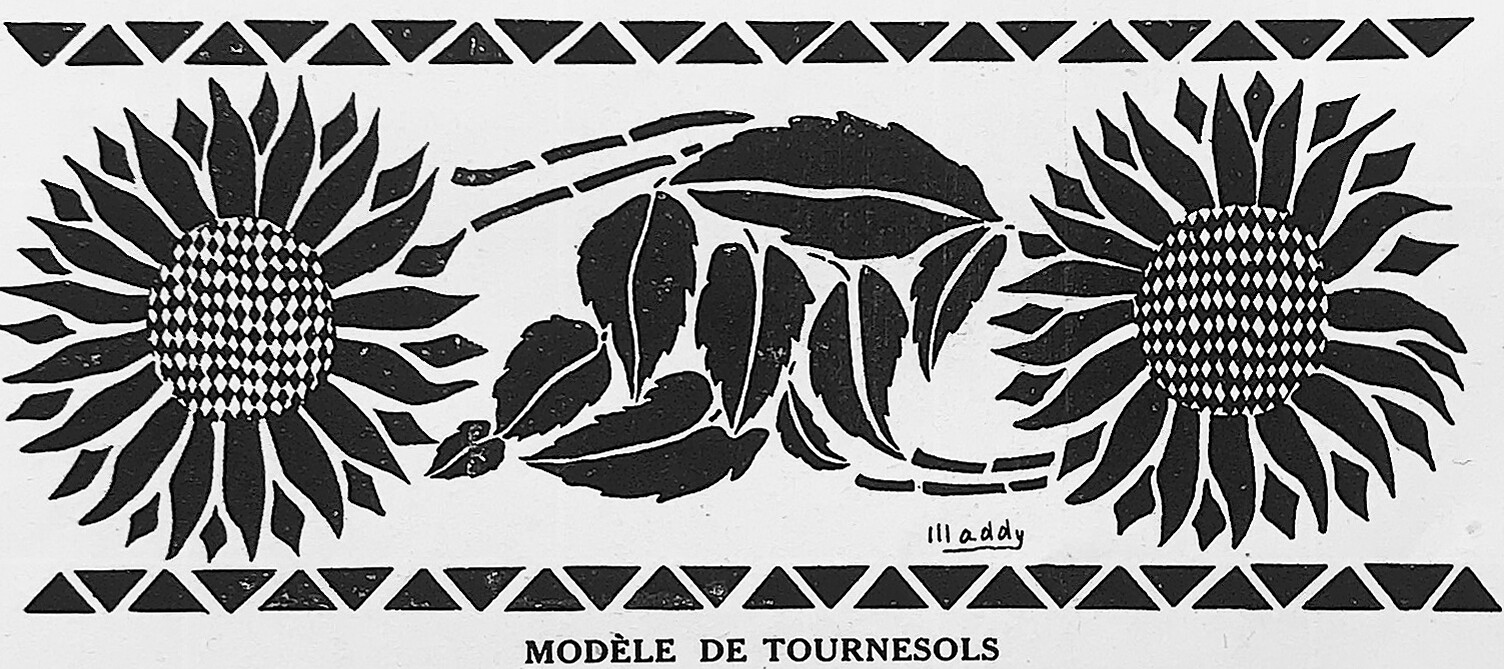

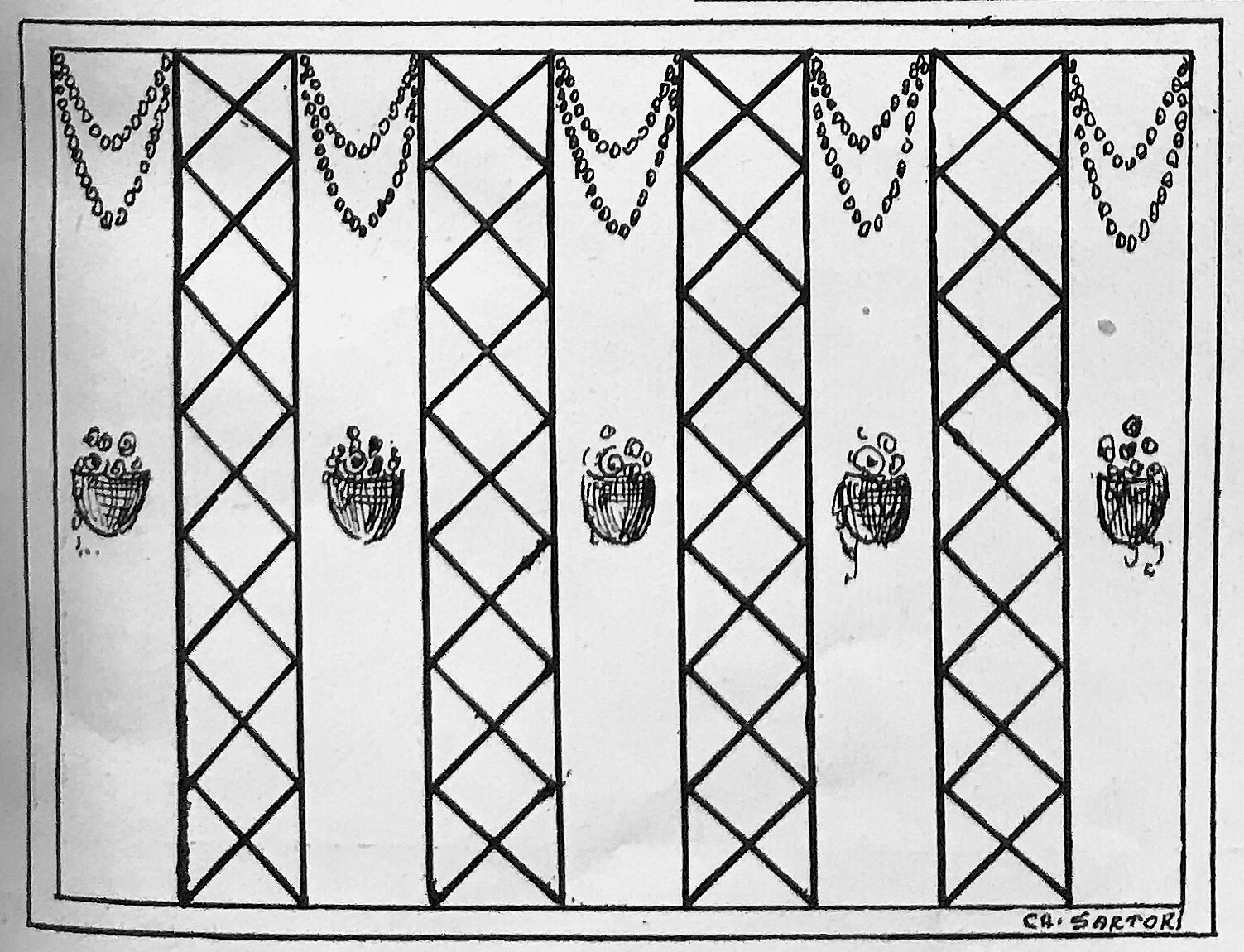

Les textiles sont aussi réutilisés facilement ou transformés en fonction de l’effet recherché par l’étalagiste et des marchandises à exposer. Hippolyte Glévéo précise ainsi qu’ils peuvent être unis, peints ou ornés de motifs apposés au pochoir pour se substituer à un mur traditionnel, feindre d’autres matériaux ou décors, et abstraire l’espace de la vitrine de celui du reste du magasin. Il propose, dans son manuel, la recette d’une peinture spécialement conçue pour les tissus, composée d’une poudre dorée bon marché mélangée à de la gomme arabique. Une fois appliquée, elle confère aux tissus les plus simples l’allure de tentures luxueuses ou de boiseries ornementales dorées, et ce à moindre coût et dans un matériau qui pourra être nettoyé pour être remployé. Pour aider les étalagistes à composer leurs motifs, il reproduit également des modèles de pochoirs de frises ornementales de fruits (oranges, pommes) ou de fleurs (tournesols), tout en les encourageant à créer les leurs pour des étalages uniques [fig. 9]. Hippolyte Glévéo présente, à ce titre, l’illustration d’un étalage dont le fond est composé de cinq panneaux entre lesquels sont posés des lés de tissu tendus au « motif de papier peint et une guirlande de fleurs ou de perles de bois2525Ibid., p. 63. » feignant le décor d’intérieurs classiques [fig. 10].

Connaître l’art du drapé et du pli pour construire, consolider et cloisonner

Sans que sa couleur ou ses motifs ne soient modifiés, le tissu est également drapé ou plié. Ce savoir-faire vient au service de plusieurs objectifs. Il s’agit à la fois de présenter habilement un textile pour en montrer le tombé ou la réaction à la lumière et ainsi, le valoriser pour le vendre, de décorer l’étalage ou de lui donner, par la structure adoptée, des allures architecturées afin qu’il se confonde encore davantage avec un véritable élément architectural.

Les arts de la draperie et du pliage sont au cœur du savoir-faire de l’étalagiste. Dès 1909, la Revue internationale de l’étalage indique que seront publiés, dans chaque numéro, « quelques jolis motifs de draperies […] qui seront d’un précieux secours pour la décoration artistique des vitrines de tailleurs et de nouveautés2626[Anonyme], « Motifs de draperie », Revue internationale de l’étalage, 1re année, no 1, avril 1909, p. 11. ». Aussi peut-on voir, par exemple, des motifs de draperies dites « toscane2727[Anonyme], « Draperie “Toscane” », Revue internationale de l’étalage, 1re année, no 8, janvier 1909, p. 6. », « ottomane2828[Anonyme], « Motif ottoman », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 10, février 1910, p. 7. », « Brighton », « Tivoli », « Tyrtée », « Marie-Antoinette » ou « Florentin2929[Anonyme], « Draperies décoratives pour étalages de nouveauté et tailleur », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 11, mars 1910, p. 6-7. » reproduits dans ses pages. Afin d’aider à l’enseignement pratique de l’art de l’étalage alors qu’aucune véritable formation ne prépare encore à ce métier en France, la revue publie également des leçons menées par Bruno Wenzel, étalagiste professionnel et fondateur de deux écoles d’étalage à l’étranger. En mai 1910, la première de ses leçons, intitulées « Enseignement pratique de l’art de l’étalage », est consacrée à la draperie, attestant l’acquisition particulièrement importante de cette compétence pour quiconque souhaite réaliser des étalages. L’auteur précise qu’il « lui paraît nécessaire de commencer [s]on cours par un arrangement d’étoffes des plus anciens et des plus connus, afin de permettre à chacun de s’initier dans l’art de l’étalage, sans autres connaissances préliminaires3030Bruno Wenzel, « Enseignement pratique de l’art de l’étalage concernant la draperie, soierie, lingerie, bonneterie, chemiserie, etc. », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 13, mai 1910, p. 8. ». Il poursuit ses recommandations dans les numéros suivants dans lesquels sont reproduits des modèles variés de draperies. Au-delà des programmes de réalisation qu’il livre, il donne également des indications sur la nature des étoffes à sélectionner dont dépendra le drapé. En septembre, il signale ainsi que la deuxième disposition est « fort heureuse pour des étoffes lourdes et de belle qualité3131Bruno Wenzel, « Enseignement pratique de l’art de l’étalage », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 17, septembre 1910, p. 10. ». Sans surprise, la maîtrise de l’art du drapé est particulièrement recherchée sur le marché du travail étalagiste, comme en témoignent plusieurs annonces d’offres d’emplois publiées dans les pages du journal3232[Anonyme], « Offres & demandes d’emplois », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 18, octobre 1909, p. 14. À titre d’exemple, l’annonce indique: « Travail lucratif est offert à étalagiste expérimenté disposant de quelques heures par semaine. (Chemiserie et draperie.) — S’adr. au bureau du journal. ». L’art du pli apparaît également comme un savoir-faire indispensable de l’étalagiste. Hippolyte Glévéo est rapidement remarqué par la rédaction de la Revue internationale de l’étalage pour son talent en matière de pliage du textile. Il se voit ainsi attribuer le rôle d’enseignant par la publication de ses modèles de mouchoirs pliés « effeuillée », « automnal », « bigorne3333[Anonyme], « Enseignement pratique de l’art de l’étalage. Présentations de mouchoirs par H. Glévéo », Revue internationale de l’étalage, 4e année, no 37, mai 1912, p. 205. », « cocotte », « bonnet », « highlander », « jonquille », « le Blériot » ou « épervier3434[Anonyme], « Enseignement pratique de l’art de l’étalage. Présentations de mouchoirs par H. Glévéo », Revue internationale de l’étalage, 4e année, no 43, novembre 1912, p. 301. ».

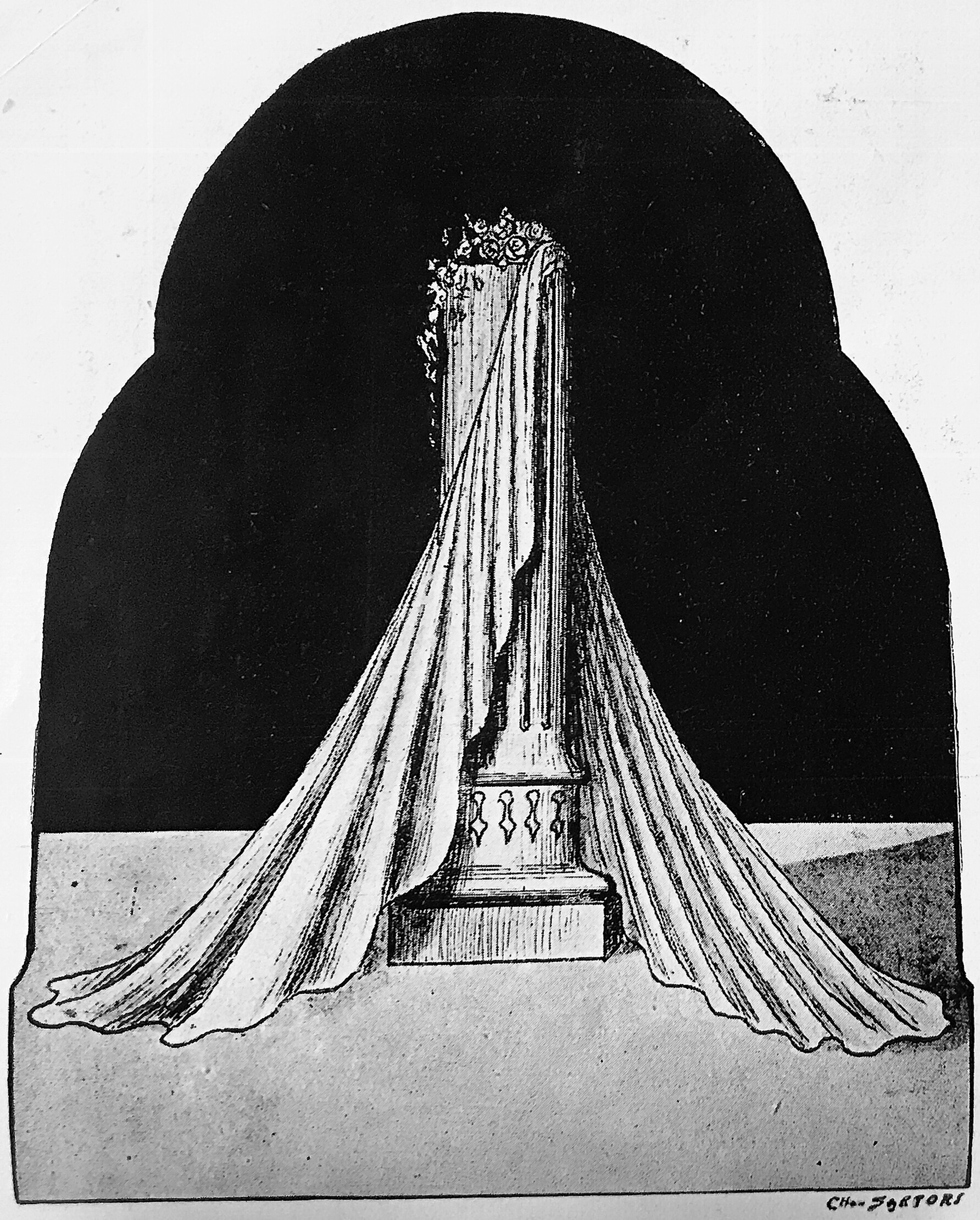

Aussi partage-t-il, dans son manuel, ses techniques de draperies et pliages qui permettront aux tissus de délimiter différents espaces comme le ferait un architecte qui cloisonnerait une maison. Dans la leçon qu’il consacre aux plis de biais, le tissu, une fois plié, est épinglé sur une colonne à fût cannelé (donc un support architectural) dont il se fait le prolongement dans l’espace et à laquelle il se substitue de facto, évoquant ainsi les analogies formelles et structurelles du textile plissé et de l’architecture [fig. 11]. Il illustre également plusieurs manières de draper un tissu qui pourra, ensuite, être installé en vitrine à la manière d’une cloison destinée à structurer différents plans de l’étalage. Trois exemples de draperies classiques sont reproduits aux côtés d’un modèle graphique d’étalage entièrement structurés et cloisonnés par des tissus drapés. La Revue internationale de l’étalage consacre ainsi plusieurs articles à l’étalage de draperies et aux usages de ces dernières comme moyen de décoration et/ou de cloisonnement de l’espace. Les textiles drapés, en effet, y apparaissent sur plusieurs plans et hauteurs « très minutieusement définis […] afin de conserver l’harmonie parfaite de [la] vitrine3535[Anonyme], « Étalage de draperies », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 11, mars 1910, p. 8. » et agissent, en cela, à la manière de cloisons amovibles disposées à loisir pour créer différentes perspectives et atmosphères au sein d’une même vitrine.

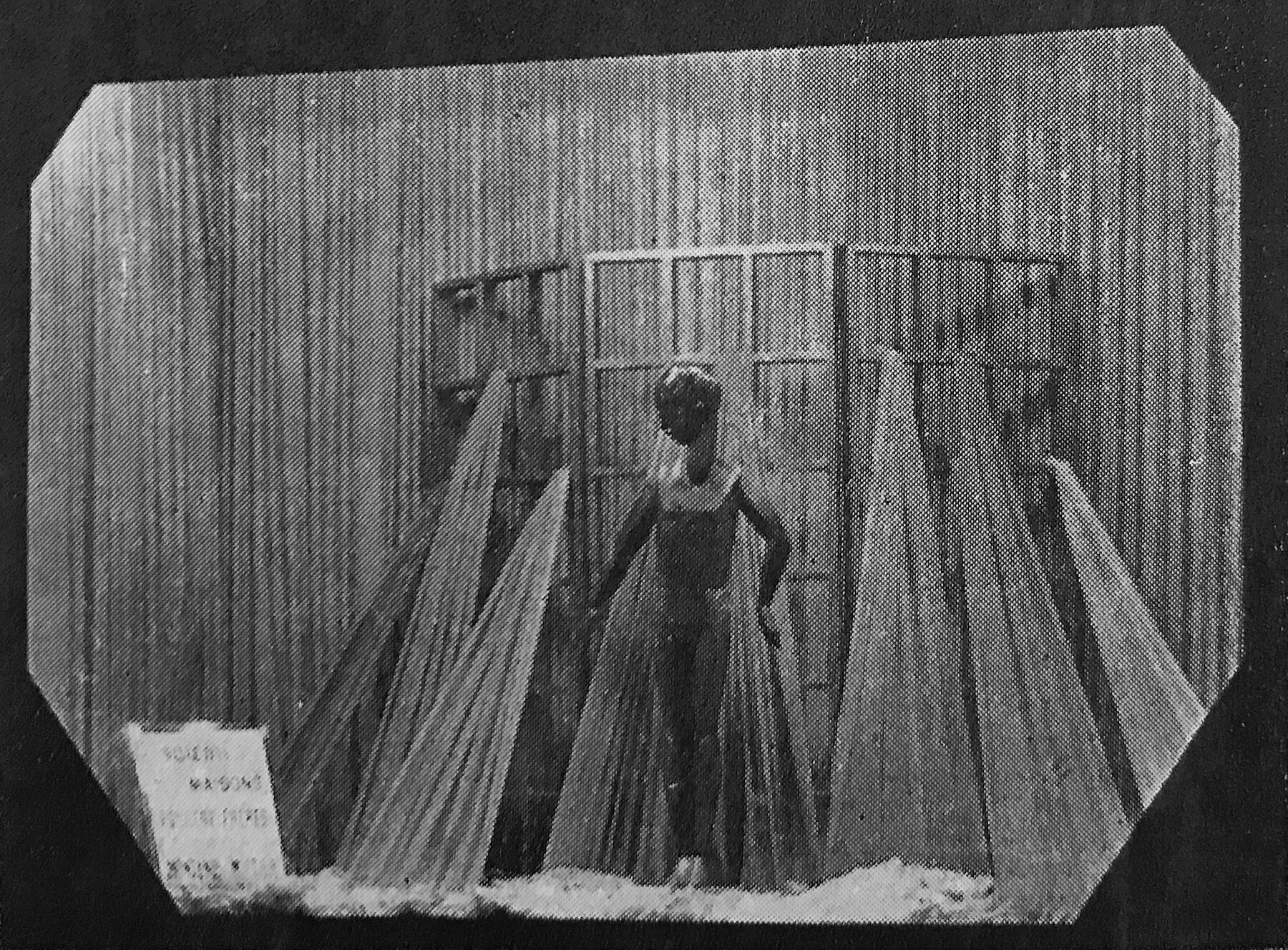

Dans la continuité des rapports entretenus avec l’architecture par la rigidité intrinsèque qu’acquiert le textile dès lors qu’il est plié ou drapé et des espaces que celui-ci cloisonne au sein d’une vitrine, Hippolyte Glévéo présente le projet d’un étalage entièrement habillé de tissus. Drapés sur des armatures, ils y partagent l’espace et, disposés habilement sur des consoles qu’ils effacent simultanément à la perception, se font également le support de vases et de pots de fleurs, feignant ainsi la solidité de la matière textile3636Hippolyte Glévéo, Les Méthodes commerciales modernes. Vitrines et étalages modernes, op. cit., p. 126.. De la même manière, en 1926, lors de l’Exposition de l’avancement des sciences à Lyon, la Société pour le perfectionnement de l’éclairage présente une vitrine textile dans laquelle les murs sont revêtus de tissus plissés et drapés et dont une partie semble émaner du sol pour converger vers le centre de la composition où se trouve un mannequin. Le tissu participe ainsi clairement à la construction spatiale et à la structuration de la composition [fig. 12].

Ainsi l’usage du tissu dans les vitrines nécessite-t-il une bonne connaissance du marché de l’industrie textile, de la nature des étoffes, des motifs d’ornements et de la pratique de la draperie et du pliage. Grâce à ces savoir-faire qui sont, la plupart du temps, dispensés informellement par les étalagistes eux-mêmes au sein de manuels et de revues professionnelles, l’étalagiste parvient à transformer le tissu pour lui attribuer de nouvelles fonctions constructive, décorative voire même vestimentaire tant les vitrines textiles deviennent totales.

Habiller, costumer, travestir : la théâtralité au service de la vente

Les boutiques de tissus, ou l’étalage textile total : de l’architecture au (re)vêtement

L’utilisation de tissus en vitrine possède une portée plus symbolique qu’encouragent les théories du revêtement corporel et architectural. Dans son étude Drapery: Classicism and Barbarism in Visual Culture parue en 2002, Gen Doy aborde la question de la porosité des frontières entre architecture et (re)vêtement pendant l’entre-deux-guerres. Elle décrit l’importance de l’habillage de vitrines « nues3737Gen Doy, Drapery: Classicism and Barbarism in Visual Culture, Londres, I. B. Tauris Publishers, 2002, p. 78. » dans les stratégies de vente de l’industrie textile et de la mode féminine, et mentionne notamment le travail d’Hilda Gibson. Cheffe étalagiste pour le grand magasin Rowntree & Sons de Scarborough dans le Yorkshire à partir de 19283838Kerry Meakin, « Women in British window display during the 1920s and 1930s », History of Retailing and Consumption, vol. 7, no 2, novembre 2021, p. 123., elle est qualifiée d’« habilleuse de vitrine3939Gen Doy, Drapery: Classicism and Barbarism in Visual Culture, op. cit., p. 80. ». « Maîtresse du drapé4040Kerry Meakin, « Women in British window display during the 1920s and 1930s », op. cit., p. 126. », celle-ci est à l’origine de l’ouvrage The Art of Draping publié en 19364141Hilda Gibson, The Art of Draping, Blandford Press, 1936.. Elle y présente comment draper des tissus et habiller des mannequins de vitrines pour les rendre plus attractives et vendeuses. L’art du drapé, populaire dans l’habillement des années trente, n’a donc pas échappé aux étalagistes qui n’hésitent pas à faire se rencontrer l’espace de l’étalage, son habillage et les vêtements qu’il expose. Hippolyte Glévéo précise d’ailleurs dans Les Méthodes commerciales modernes qu’il « faut tenir compte de la ligne actuelle et baser la confection des drapés sur celle-ci, qui est le reflet de la mode vestimentaire du jour4242Hippolyte Glévéo, Les Méthodes commerciales modernes. Vitrines et étalages modernes, op. cit., p. 117. » avant de les installer dans les vitrines. Aussi l’étalage des Galeries Lafayette publié sur la couverture du quatre-vingt-quinzième numéro de Parade en novembre 1934 témoigne-t-il de l’analogie formelle opérée par l’installateur entre le tombé de la robe portée par le mannequin féminin et celui des tissus drapés [fig. 13].

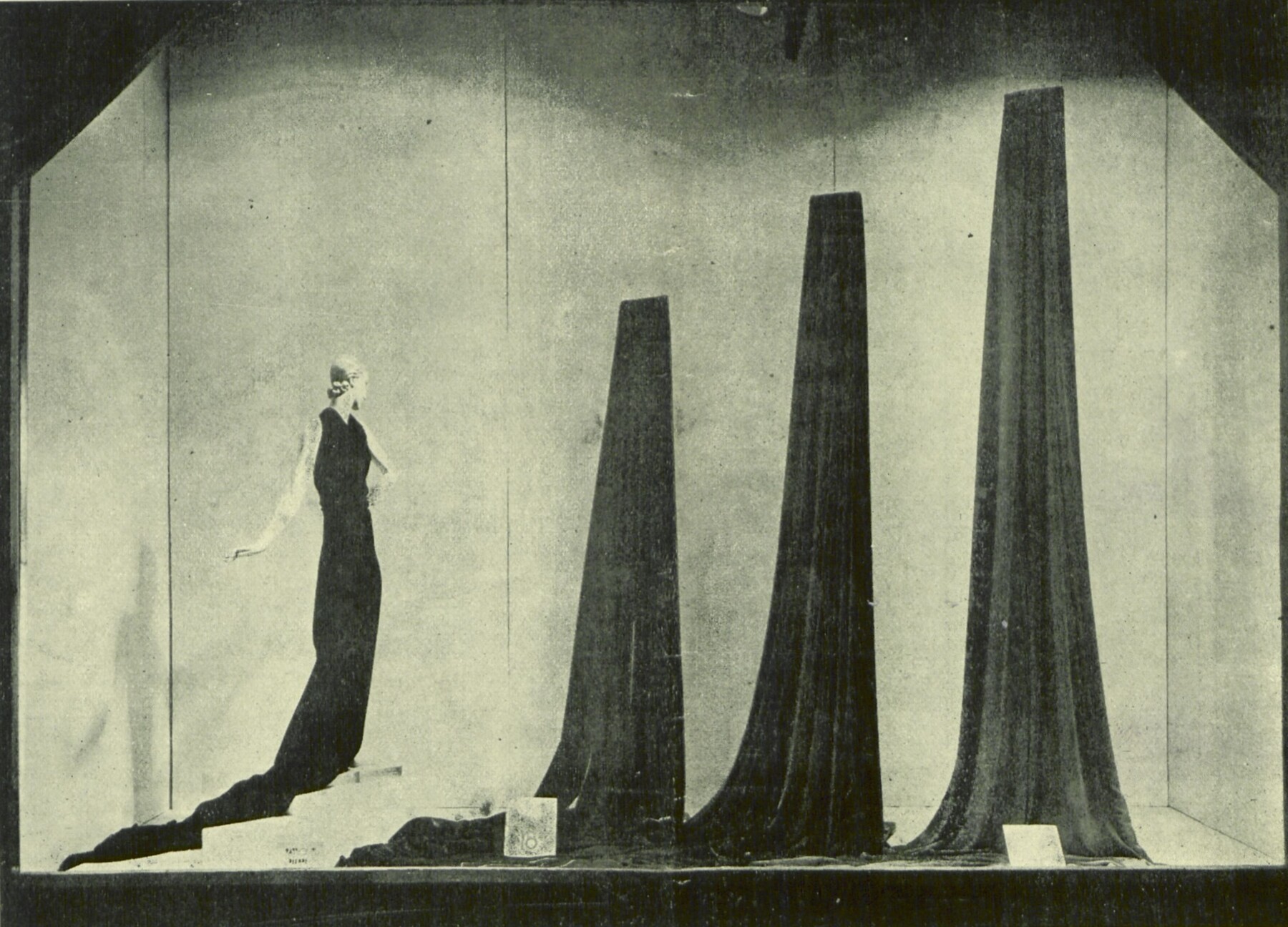

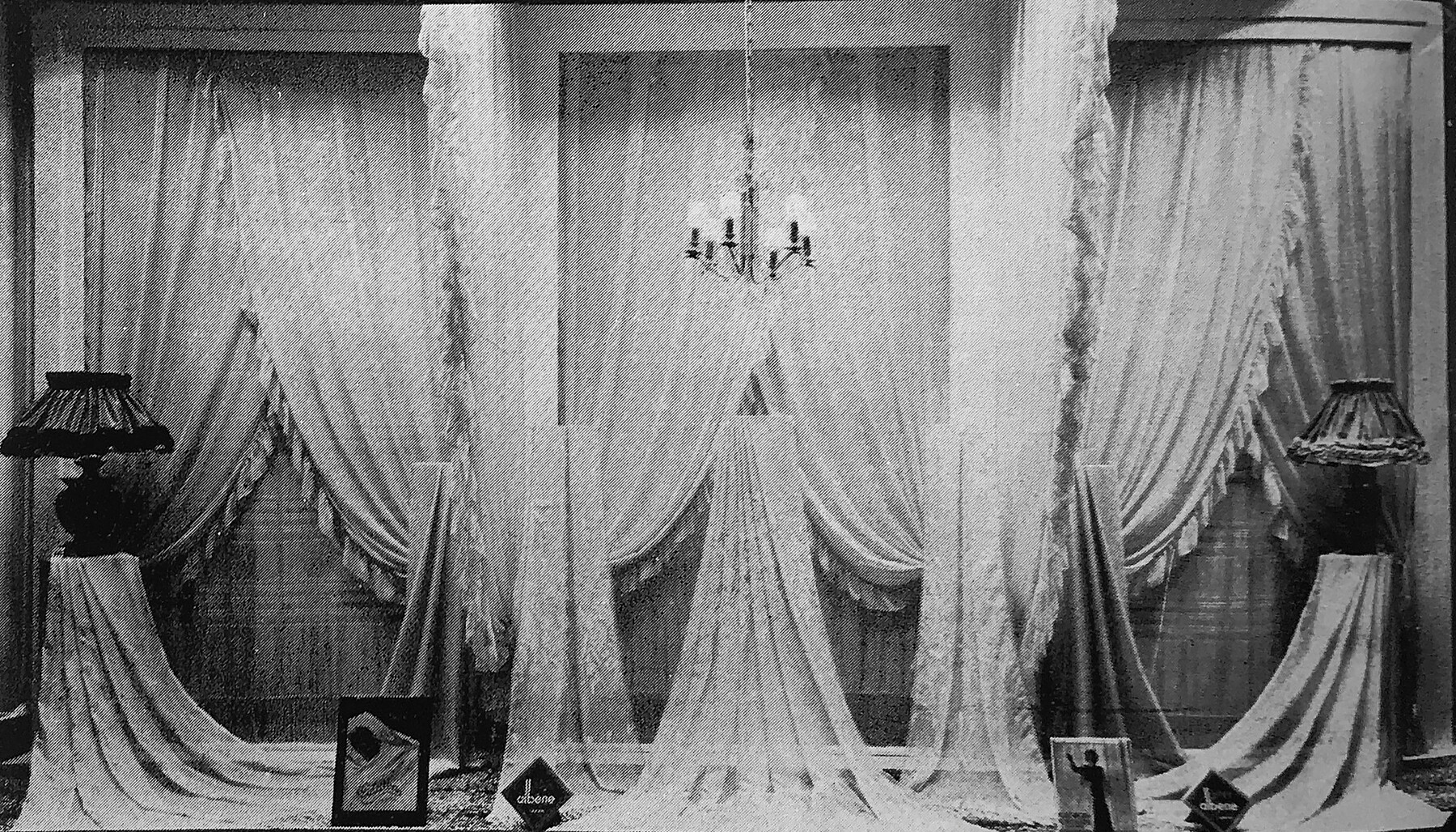

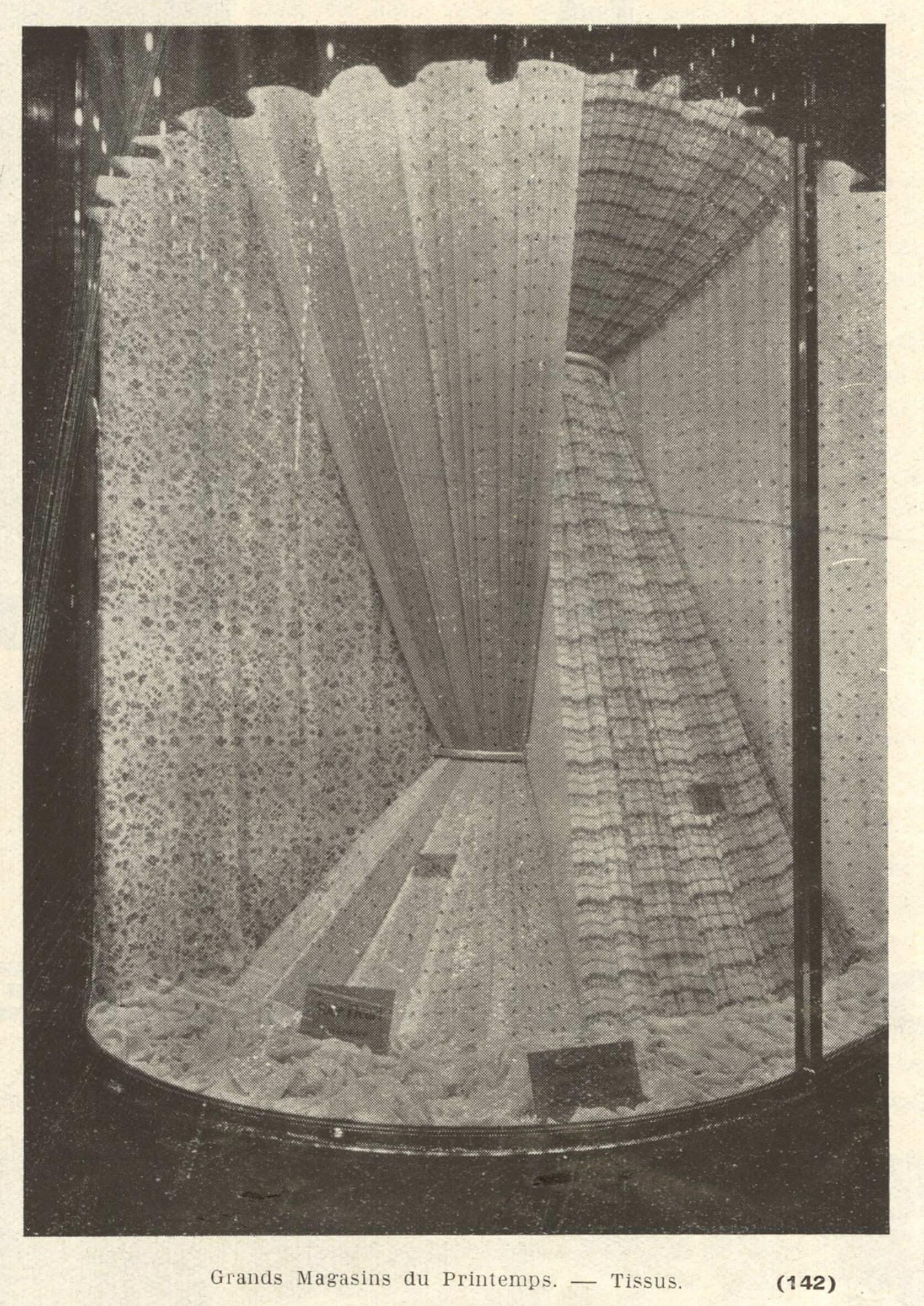

À la faveur des rapports manifestes des drapés et plis de l’habillement avec ceux des tissus qui structurent et habillent l’étalage, il n’est pas rare de constater que, dès lors qu’il s’agit d’habiller un étalage vestimentaire ou spécifiquement destiné à la vente de vêtements ou de tissus, le revêtement tapissier dialogue directement avec la structure, la forme et la matérialité même des vêtements et des étoffes à vendre. Il crée ainsi un espace textile total où les parures corporelles (l’habillement) et architecturales se confondent tant esthétiquement que conceptuellement, à la manière de la tente primordiale sempérienne ou de la couverture originelle loossienne4343Adolf Loos, Comment doit-on s’habiller ?, Paris, Grasset & Fasquelle, 2014, p. 42. (Decke) qu’il compare au plafond d’une maison4444Le plafond, en allemand, se dit également Decke, comme la couverture.. En 1929, la vitrine du magasin Paris-Bordeaux est justement destinée à la vente de tissus. L’espace est entièrement structuré par le textile qui revêt les murs et cloisonne, au fond, la vitrine par un rideau. L’ensemble de ces tissus se confond même avec le faux-vêtement drapé sur la silhouette du mannequin, pour former finalement une architecture textile totale dans laquelle structure, revêtement et vêtement se confondent [fig. 14]. Au même moment, une vitrine des Galeries Lafayette destinée à la vente de tissus, de soieries et de lainage, illustre également les dialogues structurels, formels et ornementaux du vêtement et de l’habillage architectural4545[Étalage des tissus des Grands magasins des Galeries Lafayette, Paris, vers 1929], « Tissus », Présentation, deuxième série, Le décor de la rue, les magasins, les étalages, les stands d’exposition, les éclairages, op. cit., p. 62.. De plus, à Bordeaux en 1949, la vitrine de rideaux et de tissus d’ameublement du Magasin des dames est entièrement revêtue des textiles qu’elle vend qui structurent, dans le même temps, l’espace de l’étalage en trois parties distinctes. À l’instar du modèle proposé par Hippolyte Glévéo pendant les années vingt, plusieurs tables et consoles s’y distinguent grâce aux drapés et aux tombés des tissus. La composition adopte ainsi un rythme ondulant qui en facilite la lecture tout en montrant les propriétés techniques et décoratives des tissus, favorisant ainsi leur vente [fig. 15]. Enfin, en mai 1927, Parade publie dans sa rubrique consacrée aux étalages de magasins de tissus la photographie de plusieurs vitrines des grands magasins du Printemps qui présentent un véritable espace textile total puisque le revêtement mural s’y confond avec la composition intérieure et avec les marchandises à vendre [fig. 16].

L’étalage costumé, un moyen au service de la psychologie de vente ?

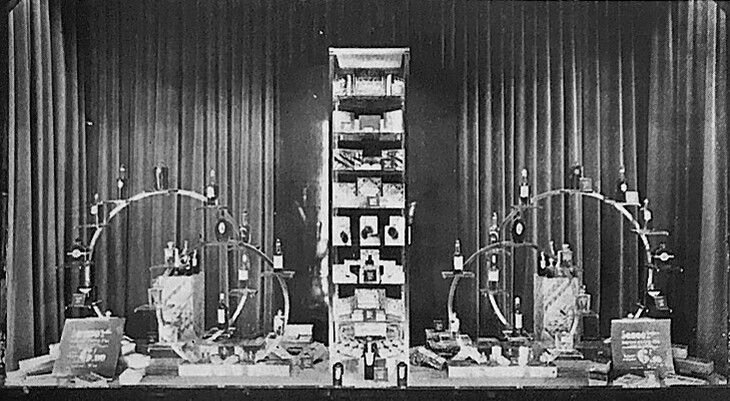

La priorité absolue d’une devanture et de sa vitrine est, en effet, de mettre en scène des marchandises afin d’assurer leur vente. Considérant, comme le fait Adolf Loos dans Le Principe de l’habillage, que ce qu’il appelle l’« effet4646Adolf Loos, Comment doit-on s’habiller ?, op. cit., p. 43. » est déterminé par les matériaux et représente l’ultime raison d’être de l’habillage architectural, le textile participerait pleinement à l’effet marchand recherché par le commerçant ou l’étalagiste. En tapissant la vitrine, les tissus confèrent indéniablement à l’étalage une certaine préciosité et un caractère sacré d’écrin feutré, de « coffre4747Éric Monin, « Ambiance in vitro — Les pouvoirs de l’étalagiste », in Jean-Paul Thibaud et Daniel Siret (dir.), Ambiances in action / Ambiances en acte(s). Actes du 2nd Congrès international sur les Ambiances, Grenoble, Réseau international Ambiances, 2012, p. 514. » dans lequel prennent place les marchandises qui s’en trouvent, dès lors, décontextualisées et sacralisées comme elles pourraient également l’être dans la vitrine d’un musée4848Sur ces questions, voir notamment : François Mairesse et Cecilia Hurley, « Éléments d’expologie : matériaux pour une théorie du dispositif muséal », MediaTropes, vol. 3, no 2, 2012, en ligne ; Manuel Charpy, « Passés intérieurs : reconstitutions et mises en scène du passé dans les appartements et les magasins de Paris et New York au XIXe siècle », in Dominique Poulot, Mercedes Volait et Sandra Costa (dir.), The Period Rooms. Allestimenti storici tra arte, collezionismo e museologia, Bologne, Bononia University Press, 2017, p. 133-142.. Suivant le concept de superadditum développé par Georg Simmel, la mise en exposition des objets ainsi que les couleurs des étalages augmenteraient même leur valeur économique. Les remarques que formule Victor Roux vont d’ailleurs dans le sens de la théorie d’Adolf Loos. Il stipule en effet que « pour l’étalage […] la recherche de l’effet s’impose4949Victor Roux, « L’art de la composition appliqué à l’étalage. La recherche de l’effet. Le fond de l’étalage », op. cit., p. 4. » et qu’il dépend de sa scénographie, de ses matières (parmi lesquelles il défend l’emploi de l’étoffe) et de leurs couleurs. À la fin des années trente, un étalage de flacons de parfums des Galeries Lafayette est entièrement revêtu de tissus au point de prendre des allures de coffret à bijoux qui le dissocient ainsi physiquement et psychologiquement de la boutique elle-même, tout en invitant les passants (qui y ont accès visuellement par la glace) à l’ouvrir et ainsi, à entrer dans le magasin [fig. 17]. Le textile participe donc à la construction d’un écrin de marchandises puisqu’il sépare, comme le ferait un rideau isolant la scène des coulisses d’un théâtre, deux espaces aux effets bien différents5050Où « effet » est à comprendre au sens loossien du terme.. Le premier (la vitrine), onirique, touche aux sens et à l’imagination pour « appeler, plaire et convaincre5151Angelo Manéra, Étalages parisiens, op. cit., p. 7. » le chaland ; le second, mercantile, accueille les actes prosaïques d’achat et de vente. L’atmosphère, particulièrement construite par le mur textile, est ainsi considérée comme la « troisième dimension5252Jean Carlu et René Chavance, Nouvelles boutiques, façades et intérieurs, Paris, Albert Lévy, 1929, p. 5. » de l’étalage sans laquelle l’espace architectural ne naît pas. À la manière d’un costume, le tissu masque en effet, au sens théâtral du terme, la réalité marchande de l’étalage tout en dissimulant ses froides structures architecturales. Close par la glace, la vitrine devient alors un espace suggestif qui, par-delà l’existant, n’obéit plus aux règles d’ingénierie conventionnelles et dont la seule limite est l’imagination du concepteur. À titre d’exemples, Angelo Manéra évoque la construction de « tours Eiffel en mouchoirs chiffonnés5353Angelo Manéra, Étalages parisiens, op. cit., p. 6. » et de mers et de ciels en tulle. L’habillage textile, parce qu’il permet de nier la nature même de l’espace de vente en ne donnant à voir, depuis la rue, qu’un « tabernacle5454Luc Benoist, « Les arts de la rue », Beaux-arts, no 16, 15 septembre 1925, p. 260. L’auteur écrit que : « La boutique, elle aussi, se dépouille. Au déballage “antiquaire” a succédé le tabernacle commercial où l’objet est isolé, donc incomparable. » » inaccessible, suggestif et théâtral, pourrait ainsi s’inscrire dans la lignée des théories sempériennes du revêtement qui, par ses origines vestimentaires, admettent une dimension symbolique de la surface textile « assimilable au costume et au déguisement5555Estelle Thibault, « La confection des édifices : analogies textiles en architecture aux XIXe et XXe siècles », Perspective, no 1, 2016, p. 113. ».

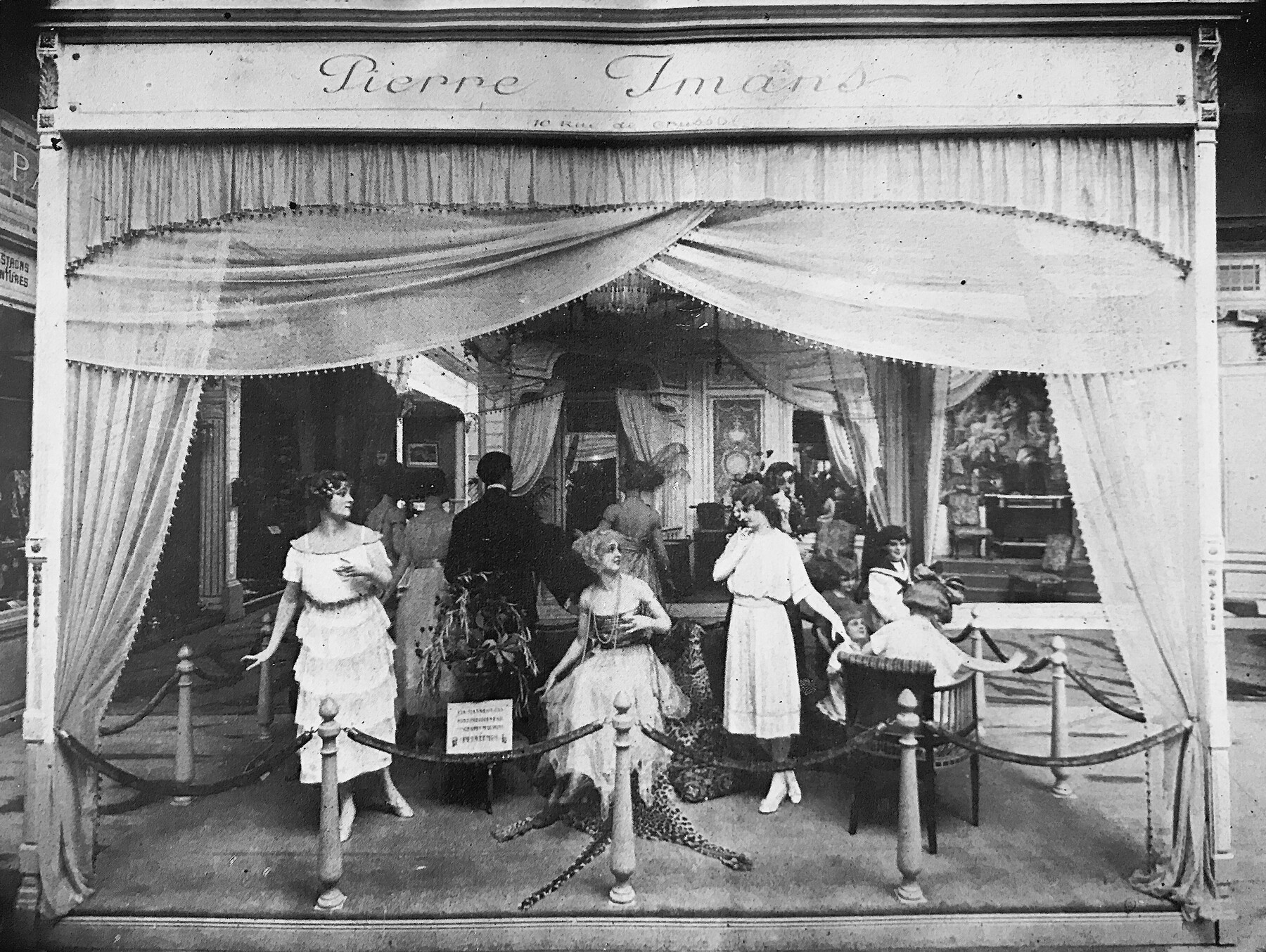

Pourtant fondamentalement dévolus à la vente, les étalages deviennent alors des « espaces d’agrément [et des] lieux de rêves éphémères donnant parfois aux centres-villes des allures de pays de cocagne.5656Éric Monin, « Ambiance in vitro — Les pouvoirs de l’étalagiste », op. cit., p. 513. » Récemment, Manuel Charpy a étudié la question de la théâtralité mise au service de la vente dans le cadre des vitrines enfantines qui, au XIXe siècle, rameutent la foule devant les grands magasins au mois de décembre. À cette occasion, il a décrit à quel point celles-ci s’inscrivent justement « dans la continuité des boulevards, à la suite des théâtres et des cinémas5757Robert Cornaille, « La Vie en bleus. Un enfant du Petit-Nanterre », Bulletin de la Société d’histoire de Nanterre, no 37, septembre 2006, p. 142. Cité dans Manuel Charpy, « Attractions. Spectacles vivants et grands magasins (1860-1940) », Revue d’histoire du théâtre, no 276, 2017, p. 144. ». Admettant que le spectacle pénètre l’étalage qui montre un monde d’objets « entre féérie et vie quotidienne », il a alors « tout pour enchanter le monde de la marchandise » en proposant « un quotidien enchanté, fondement de la publicité nouvelle5858Manuel Charpy, « La ronde des produits. Revue de fin d’année, produits industriels et publicité à Paris au XIXe siècle », Revue d’histoire du théâtre, no 266, 2015, p. 253-254, 260 et 268. ». Les étalages montrent en effet des saynètes tantôt réalistes et figuratives, tantôt abstraites, qui scénographient, dans la rue, les marchandises au point d’effacer leur statut commercial pour en provoquer paradoxalement d’autant plus le désir d’achat. Ainsi Angelo Manéra qualifie-t-il l’étalagiste de « décorateur de théâtre » et de « metteur en scène5959Angelo Manéra, Étalages parisiens, op. cit., p. 18. », ce qu’illustre particulièrement une vitrine consacrée à la promotion de la période du Blanc des Grands magasins du Louvre pour lesquels il travaille en tant que chef étalagiste. Le linge blanc en promotion est employé drapé, à la manière d’un rideau scénique, qui laisse entrevoir deux comédiens-mannequins. Le textile permet donc la théâtralisation de l’étalage, de telle sorte à ce que le caractère marchand s’efface au profit de la fantaisie de la scène pour transporter l’imagination du passant, marquant alors encore davantage son esprit et provoquant l’envie d’entrer dans la boutique [fig. 18]. Le stand du mannequiniste Pierre Imans à l’Exposition des arts appliqués de 1921 aux Tuileries fait un usage similaire du rideau qui s’ouvre, comme le ferait celui d’une salle théâtrale, sur une scène de salon mondain peuplé de figures de cire [fig. 19]. Enfin, de la même manière, l’étalage de la boutique de cosmétiques d’Helena Rubinstein, rue du Faubourg Saint-Honoré, met en scène la fable de La Fontaine Le Lion amoureux devant un rideau qui sépare à la fois l’étalage de la boutique, structure la vitrine et l’ouvre vers la rue. Sans présenter un quelconque produit, c’est la qualité théâtrale de la vitrine qui est particulièrement révélée par l’utilisation du tissu qui invite le passant à rompre, comme au théâtre, le quatrième mur de la devanture en pénétrant dans la boutique [fig. 20].

Hippolyte Glévéo alerte en revanche sur les scènes d’étalages composées comme des tableaux rétrospectifs ou reconstituants du musée Grévin où l’étalagiste n’omet aucun détail (décors, costumes, accessoires) et qu’il juge désuètes et peu rentables auprès de la clientèle d’élite « renseignée et éduquée par le spectacle de la rue que lui offrent les grands centres et la capitale » et qui considère « ces exhibitions théâtrales comme une sorte d’antimodernisme. » Si les scènes d’étalages sont, selon lui, « une sorte de distraction dominicale », il faudrait désormais « s’éloigner délibérément de tout ce qui fait “théâtral” » puisque « le théâtre a une technique, [et que] l’étalage en a une autre6060Hippolyte Glévéo, « Je fais mes étalages », op. cit., p. 7-8. ».

En définitive, l’étalage commercial apparaît comme un espace architectural dans lequel le tissu, au-delà de sa valeur dissimulatrice et décorative de revêtement tapissier et de cloison architecturale, participe symboliquement à le détacher de son caractère commercial intrinsèque en incarnant tour à tour un vêtement, un costume, ou encore un écrin théâtral pour toujours mieux, et paradoxalement, susciter le désir de possession et l’acte d’achat. Rappelant l’adage qui veut qu’« un homme bien habillé en vaut deux6161Hippolyte Glévéo, « L’étalage moderne », Revue internationale de l’étalage, 7e année, no 7, mai 1921, p. 5. », Hippolyte Glévéo compare la vitrine à la parure de l’étalage et la devanture qui entoure cette dernière à son vêtement. L’étalagiste serait ainsi un couturier qui, lui aussi, habille et pare son modèle architectural.

Bibliographie

Sources primaires

[Anonyme], « Draperie “Toscane” », Revue internationale de l’étalage, 1re année, no 8, janvier 1909, p. 6.

[Anonyme], « Motifs de draperie », Revue internationale de l’étalage, 1re année, no 1, avril 1909, p. 11.

[Anonyme], « Offres & demandes d’emplois », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 18, octobre 1909, p. 14.

[Anonyme], « Motif ottoman », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 10, février 1910, p. 7.

[Anonyme], « Étalage de draperies », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 11, mars 1910, p. 8.

[Anonyme], « Draperies décoratives pour étalages de nouveauté et tailleur », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 11, mars 1910, p. 6-7.

[Anonyme], « Enseignement pratique de l’art de l’étalage. Présentations de mouchoirs par H. Glévéo », Revue internationale de l’étalage, 4e année, no 37, mai 1912, p. 205.

[Anonyme], « Enseignement pratique de l’art de l’étalage. Présentations de mouchoirs par H. Glévéo », Revue internationale de l’étalage, 4e année, no 43, novembre 1912, p. 301.

[Anonyme], « Faites des étalages attrayants. Le fond est important », Revue internationale de l’étalage, 7e année, no 9, juillet 1921, p. 8.

[Anonyme], « Le bonisseur », Parade, no 32, août 1929, p. 5.

Parade, septembre 1925.

Parade, novembre 1936.

Parade, janvier 1927.

Parade, novembre 1934.

Parade, mai 1927.

Présentation, deuxième série, Le décor de la rue, les magasins, les étalages, les stands d’exposition, les éclairages, Paris, Éditions de « Parade », 1929.

Vitrines et magasins de France, octobre 1949, n. p.

Robert Bastide, « Un système pour maisons de couture et tailleurs », Revue internationale de l’étalage, juin 1910.

—, « Causerie sur l’étalage », Revue internationale de l’étalage, janvier 1911.

Luc Benoist, « Les arts de la rue », Beaux-arts, 15 septembre 1925.

Jean Carlu et René Chavance, Nouvelles boutiques, façades et intérieurs, Paris, Albert Lévy, 1929.

Hilda Gibson, The Art of Draping, Blandford Press, 1936.

Hippolyte Glévéo, « L’étalage moderne », Revue internationale de l’étalage, 7e année, no 7, mai 1921.

—, Les Méthodes commerciales modernes. Vitrines et étalages modernes, Paris, G. et M. Ravisse, 1922.

—, « Je fais mes étalages », Revue internationale de l’étalage, 21e année, no 10, octobre 1935.

—, « Je fais mes étalages », Revue internationale de l’étalage, 21e année, no 12, décembre 1935.

Walter Herdeg, Étalages, Zurich, The Graphis Press, 1951.

Maddy, « Les étalages parisiens », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 9, janvier 1910.

Angelo Manéra, Étalages parisiens, Paris, Arts et métiers graphiques, 1949.

Victor Roux, « L’art de la composition appliqué à l’étalage. La recherche de l’effet. Le fond de l’étalage », Revue internationale de l’étalage, 1re année, no 8, janvier 1909.

H. Schwab, « Les expositions des nouveautés de printemps », Revue internationale de l’étalage, 18e année, no 4, avril 1927.

—, « Les étalages parisiens », Revue internationale de l’étalage, 16e année, no 6, juin 1930.

Société du Salon d’automne, Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art décoratif exposés au Grand Palais des Champs-Élysées du 1er novembre au 14 décembre 1924, Paris, Société française d’imprimerie, 1924.

Bruno Wenzel, « Enseignement pratique de l’art de l’étalage concernant la draperie, soierie, lingerie, bonneterie, chemiserie, etc. », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 13 mai 1910.

—, « Enseignement pratique de l’art de l’étalage », Revue internationale de l’étalage, 2e année, no 17, septembre 1910.

Sources secondaires

Charlotte Benton (dir.), L’Art déco dans le monde, 1910-1939 (2003), 2e éd., Tournai, La Renaissance du Livre, 2010.

Manuel Charpy, « La ronde des produits. Revue de fin d’année, produits industriels et publicité à Paris au XIXe siècle », Revue d’histoire du théâtre, no 266, 2015, p. 253-268.

—, « Attractions. Spectacles vivants et grands magasins (1860-1940) », Revue d’histoire du théâtre, no 276, 2017, p. 129-153.

—, « Passés intérieurs : reconstitutions et mises en scène du passé dans les appartements et les magasins de Paris et New York au XIXe siècle », in Dominique Poulot, Mercedes Volait et Sandra Costa (dir.), The Period Rooms. Allestimenti storici tra arte, collezionismo e museologia, Bologne, Bononia University Press, 2017, p. 133-142.

Jean Clair (dir.), Les Années 20 : l’âge d’or des métropoles, cat. exp. (Montréal, Musée des beaux-arts, 20 juin — 10 novembre 1991), Paris, Gallimard, 1991.

Gen Doy, Drapery: Classicism and Barbarism in Visual Culture, London, I. B. Tauris Publishers, 2002.

Adolf Loos, Comment doit-on s’habiller ?, Paris, Grasset & Fasquelle, 2014.

François Mairesse et Cecilia Hurley, « Éléments d’expologie : matériaux pour une théorie du dispositif muséal », MediaTropes, vol. 3, no 2, 2012, en ligne.

Kerry Meakin, « Women in British window display during the 1920s and 1930s », History of Retailing and Consumption, vol. 7, no 2, novembre 2021, p. 115-136.

Éric Monin, « Ambiance in vitro — Les pouvoirs de l’étalagiste », in Jean-Paul Thibaud et Daniel Siret (dir.), Ambiances in action / Ambiances en acte(s). Actes du 2nd Congrès international sur les Ambiances, Grenoble, Réseau international Ambiances, 2012, p. 513-518.

Estelle Thibault, « La confection des édifices : analogies textiles en architecture aux XIXe et XXe siècles », Perspective, no 1, 2016, p. 109-126.

Auteur

Diplômée en Muséologie (École du Louvre) et en Histoire de l’art (EPHE), Camille Napolitano est docteure en histoire de l’art contemporain. Sa thèse s’intitule La parade des marchandises. Étalagisme et art de la devanture à Paris dans l’entre-deux-guerres. Elle a été chercheuse associée à la Bibliothèque nationale de France (2021-2023) où elle a travaillé sur le fonds de presse professionnelle commerciale, et est secrétaire de publication de la revue Profils de l’Association d’histoire de l’architecture (AHA). Après avoir enseigné à l’École du Louvre, à l’Institut national du patrimoine et pour les universités PSL, de Lille, polytechnique des Hauts-de-France et de Haute-Alsace, elle est aujourd’hui ATER en histoire de l’art contemporain à l’Université de Bourgogne.

Crédits des images

fig. 1 : C. Napolitano.

fig. 2 : C. Napolitano.

fig. 3 : C. Napolitano.

fig. 4 : C. Napolitano.

fig. 5 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 6 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 8 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 9 : C. Napolitano.

fig. 10 : C. Napolitano.

fig. 11 : C. Napolitano.

fig. 12 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 13 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 14 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 15 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 16 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 17 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 18 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 19 : C. Napolitano.

fig. 20 : C. Napolitano.

Pour citer cet article

Camille Napolitano, « Habiller l’étalage. Le revêtement textile dans la vitrine commerciale », KUNST, no 01, décembre 2024, en ligne.

URL : https://kunst-revue.org/recherche/01/napolitano

Vous pouvez employer les numéros de paragraphe (§ 1, 2, 3…) pour indiquer un passage spécifique de l’article.