Le tapissier-décorateur ou l’art de vêtir l’intérieur

Table des matières

Résumé

Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, nul ne peut se passer de son tapissier-décorateur pour aménager son intérieur selon le goût et les usages de l’époque. Marchands de meubles et décorateur, ils conçoivent, fabriquent et posent l’ensemble du décor textile. Ce décor comprend notamment : tentures, portières, garnitures de sièges, de fenêtres ou de lits. Les tapissiers se distinguent par leur expertise dans le choix, la coupe et l’assemblage des étoffes, avec des compétences proches de celles des couturiers. Ils habillent les intérieurs en jouant sur les couleurs, les motifs et les volumes, créant des intérieurs à la mode, tout en répondant aux attentes esthétiques et sociales de leurs clients. Ainsi, les tapissiers créent une architecture textile associée aux sentiments de confort et d’intimité. La notion de « style tapissier » illustre les interactions entre mode vestimentaire et ameublement, marquées par les échanges d’influences et de rivalité entre tapissiers et couturiers.

Mots-clés

décor, ameublement, style tapissier, textile, habiller, mode, femme, savoir-faire

Texte

« Une maison n’est en somme qu’un vêtement. »

Henri de Noussanne, Le Goût dans l’Ameublement, 1896, p. 201.

Dans son ouvrage Le Goût dans l’Ameublement paru en 1896, Henri de Noussane s’interroge, dans une tentative de réforme hygiéniste, à propos de la création de la maison moderne et souligne le besoin d’unité entre l’évolution de l’habillement et de l’ameublement. Qu’il s’agisse de l’enveloppe individuelle du vêtement ou collective de la maison, le textile est un point de rencontre entre architecture et vêtement.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une accumulation de diverses étoffes se déploie au sein des pièces d’intimité ou de réception. Le textile crée tout à la fois des espaces de protection, qui isole de l’agitation du monde extérieur, et des espaces de représentation sociale. L’étoffe est alors un agent indispensable de la mise en scène et de la promotion du pouvoir. La fibre utilisée, la qualité du tissage et de la coloration du tissu transmettent une valeur à la fois matérielle et symbolique pour qui le porte ou le possède. La décoration textile selon la richesse des tissus, leurs dimensions, et leurs dessins, laisse transparaître, comme pour le vêtement, la position sociale du propriétaire des lieux ainsi que sa personnalité. Ce lien entre le décor intérieur et la mise en valeur de la maîtresse des lieux est développé par Henri de Noussane qui précise : « Quant à la couleur des draperies et des sièges, elle dépend de vous. Votre salon, Madame, n’est que le cadre destiné à vous faire valoir. De la nuance des cheveux et de celle du teint, se déduit aisément celle qui convient aux fauteuils11Henri de Noussanne, Le Goût dans l’Ameublement, Paris, Firmin-Didot, 1896, p. 155.. » Le décor du cadre de vie est également en accord avec le goût de l’époque. Chaque année de nouveaux tissus d’ameublement des plus riches aux plus modestes sont mis sur le marché par différents acteurs industriels, qui créent la demande. Cette grande variété de tissus, qui se renouvelle notamment sur le plan artistique par les dessins et la couleur, soumet les intérieurs aux variations de la mode. Le tissu d’ameublement est employé pour la confection des rideaux de fenêtres et de lits, les garnitures de sièges, les tentures murales mais aussi pour de grands décors de baies, de cheminées ou d’escaliers. Ainsi, le textile est l’un des moyens d’expression pour personnaliser son intérieur mais aussi marquer son désir d’appartenance à un groupe social :

En fait de décoration, l’art du tapissier y prime tous les autres. Cacher les parquets sous des tapis, les marbres sous du velours, les fenêtres sous les rideaux, les portes sous les tentures, les meubles sous les housses, telles sont aujourd’hui les grandes visées du bon goût, les poétiques aspirations de l’high life22« Sculpture », L’Illustration, 11 avril 1851, p. 24..

Ces décors textiles sont associés à la figure des tapissiers-décorateurs, personnages indispensables à qui veut aménager son intérieur selon les usages et les fluctuations de la mode.

Ils exercent une activité de décorateur et conseillent leurs clients pour le choix des étoffes, dont la place s’accroît considérablement dans les intérieurs. Cette période est également marquée par la fin des ameublements qui durent plusieurs générations au profit d’un ameublement renouvelé, du moins en partie, selon la mode. En 1859, le président de la Chambre syndicale des tapissiers Alexandre Compagnon évoque la rapidité du renouvellement du décor, dans le contexte de défense des compétences des tapissiers à connaître et à évaluer les matériaux nouveaux entrant dans leurs créations :

La tapisserie, comme tous les arts industriels et les produits de luxe, se modifie chaque jour dans les formes et les accessoires. Les meubles changent de genre. Les étoffes employées pendant un temps disparaissent pour faire place à de nouvelles. Les façons diffèrent aussi bien dans les prix que dans les dessins. Tout enfin se renouvelle d’une année à l’autre33Alexandre Compagnon, Observations soumises par la Chambre syndicale des tapissiers à MM. les présidents du tribunal civil de première instance du département de la Seine sur le règlement des Mémoires de l’Industrie et du Commerce de la Tapisserie par les vérificateurs de bâtiment, Paris, Imprimerie de A. Wittersheim, 1859, p. 17. Il écrit en tant que président de la Chambre syndicale des tapissiers, ancien membre du Conseil des Prud’hommes et ancien juge au tribunal de Commerce de la Seine dans le cadre circonstancié des enjeux de protection juridique..

Déjà au XVIIIe siècle, le développement des décors textiles procure aux tapissiers marchands de meubles la place d’interlocuteur privilégié pour l’aménagement des intérieurs de leur clientèle, qui se diversifie vers la haute bourgeoisie44Hervé Doucet et Aziza Gril-Mariotte (dir.), dossier thématique « L’architecture et son décor. Une certaine idée d’un art total en Europe », Sources(s), no 19, 2021. Disponible en ligne.. Au XIXe siècle, le métier de tapissier se divise en plusieurs spécialités : les garnisseurs en siège, les coupeurs, les tapissières-couturières, et les villiers en charge de l’installation chez les clients [fig. 1]. Les coupeurs qui préparent les tissus, les découpent et les drapent, ainsi que les tapissières-couturières pour les travaux d’assemblage pour la confection des rideaux, des portières, des tentures et des ornements d’étoffes, réalisés à l’aiguille puis en partie à la machine à coudre, sont également présents dans les ateliers de confection55Au sein des industries de l’ameublement, celle de la tapisserie est l’une des rares à employer des femmes.. L’émergence de la figure du tapissier-décorateur est généralement située autour des années 1830-1850, sans toutefois que l’on puisse en retracer fidèlement l’apparition. L’adjectif décorateur est employé pour qualifier différentes professions afin de souligner leur finalité décorative. Il est utilisé aussi bien pour des architectes, des peintres, des sculpteurs ou des tapissiers, qui se chargent de créer des ensembles décoratifs cohérents. En 1854, l’usage du terme de tapissier-décorateur est consacré par son intégration dans le Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts, qui le définit comme celui « qui pose les tapisseries ou tentures d’appartement, les rideaux, les dais du lit, les portières, recouvre les meubles, tend les tapis sur le parquet et s’occupe, en un mot, de toutes les parties de l’ameublement. Cette dernière profession exige beaucoup de goût et touche à l’art66Marie-Nicolas Bouillet, Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts, vol. 2, Paris, Librairie Hachette, 1854, p. 1606. Cette définition est reprise à l’identique dans l’édition de 1896. ».

Les activités des tapissiers et des couturiers comportent de nombreux parallèles. Alors que les couturiers de la seconde moitié du XIXe siècle font progressivement l’objet d’études, qui participent à la construction de l’histoire de certaines figures comme celle de Charles Frederick Worth77Voir à ce propos Émilie Hammen, « Couturiers historiographies : écrire l’histoire de la mode. Le cas de Gaston Worth (1895) », Histoire de l’art, no 79, 2016, p. 81-90., ce n’est que rarement le cas pour les tapissiers-décorateurs. Ces derniers, encore liés dans les esprits au Second Empire, font l’objet d’un jugement souvent péjoratif. Toutefois, l’historiographie concernant l’histoire et l’usage du textile se développe. En 2013, l’exposition Folie textile organisée au palais de Compiègne mettait en relation le textile d’habillement et d’ameublement sous le Second Empire. La question particulièrement intéressante du rapport entre le textile et le bâti a fait l’objet d’études à l’occasion des journées « Architecture et Textile : aménager l’espace. Rôle et symbolique des textiles dans les cultures nomades et sédentaires », tenues à Aubusson en 201688Bernard Jacqué, Danièle Veron-Denise (dir.), Architecture et textile : Rôle et symbolique des textiles dans les cultures nomades et sédentaires, Paris, Sépia, 2016.. La revue In Situ a également consacré en 2021 un numéro aux patrimoines du textile d’ameublement et du vêtement afin de dégager de nouvelles perspectives de recherches. Récemment, dans Des étoffes pour le vêtement et la décoration, Aziza Gril-Mariotte a retracé l’usage des indiennes dans la mode et la décoration intérieure99Aziza Gril-Mariotte, Des étoffes pour le vêtement et la décoration. Vivre en indiennes — France (XVIIIe-XIXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023.. Anne Perrin-Khelissa a également consacré son habilitation à diriger des recherches sur les liens entre mode et décoration au XVIIIe siècle1010Anne Perrin-Khelissa, L’avènement des « arts décoratifs » (1693-1798) : historiographie et épistémologie, habilitation à diriger des recherches, université Toulouse — Jean Jaurès, 2023.. Nos recherches s’inscrivent également dans le dynamisme des fashion studies portées notamment par les travaux de Maude Bass-Krueger et d’Émilie Hammen1111Voir notamment Maude Bass-Krueger, « 1874-1875 : la naissance d’une conscience patrimoniale de la mode en France », In Situ, no 52, 2024, en ligne ; et Émilie Hammen, « La mode par ses métiers : histoire et savoir des fabricants du second XIXe siècle », In Situ, no 52, 2024, en ligne.. Ainsi, nous souhaitons interroger la capacité des tapissiers à vêtir les intérieurs à travers leur connaissance des textiles d’ameublement, et mettre en lumière la variété de leur production. En quoi les tapissiers-décorateurs peuvent-ils être perçus comme les couturiers de l’intérieur ? Leur savoir-faire repose sur leur capacité à mettre en forme un matériau souple, le textile. Les parallèles entre les métiers de couturiers et de tapissiers sont nombreux dans la seconde moitié du XIXe siècle. La revue La Mode illustrée ouvre progressivement ses colonnes à l’ameublement et témoigne de l’influence réciproque de ces deux domaines de création1212En parallèle des textes destinés aux hommes de métier, se développe une littérature destinée à la femme bourgeoise qui doit aménager son home pour sa famille selon son budget. La Mode illustrée consacre dès 1860 une rubrique à l’ameublement. La rédactrice Emmeline Raymond s’appuie sur les conseils du tapissier parisien Jean Théodore Goujon.. Le travail de ces créateurs se confronte, entre autres, autour de la notion de style tapissier utilisée au tournant du XXe siècle.

Connaître, choisir et commander les étoffes

Les tapissiers-décorateurs doivent être en mesure d’apprécier les différents matériaux qui entrent dans la composition de leurs créations et en particulier le tissu, qui est leur matière de prédilection. En effet, leur art repose sur leur capacité à choisir l’étoffe adéquate en fonction de ses caractéristiques et de sa destination, puis à la couper, la mettre en forme et en assortir les couleurs. Cette mise en œuvre complexe du textile dépend des connaissances techniques des tapissiers. La seconde moitié du XIXe siècle est une période de normalisation et de consignation des savoir-faire. L’industrie de la tapisserie se dote de plusieurs manuels au fil du siècle, tout comme celle de la confection. Ils instruisent notamment sur l’application et la destination des différentes étoffes, les assortiments, la distribution des motifs et les différentes sortes de coutures. Du manuel de Jean-François Bimont à celui de H. Lacroix en passant par les dictionnaires de Jules Deville et d’Henry Havard, ces écrits sont le reflet de l’évolution des connaissances des tapissiers, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle.

Dès 1770, l’importance de la connaissance des étoffes est consacrée dans le manuel Principes de l’art du tapissier rédigé par le tapissier J.-F. Bimont. En introduction, il rappelle que « la distribution des étoffes qui servent à faire des meubles, leurs propriétés, la préférence qu’elles ont les unes sur les autres, & le parti qu’on peut tirer de chacune, sont les premiers objets des méditations du Tapissier, qui procède avec ordre dans les recherches de son art1313Jean-François Bimont, Principes de l’art du tapissier, ouvrage utile aux gens de la profession et à ceux qui les emploient, Paris, Lottin, 1770, p. 1. ». Ainsi, le premier point à maîtriser pour les tapissiers est de savoir distinguer les différentes étoffes, notamment leur qualité et leur usage comme l’évoque également Athanase Garnier dans son Manuel du tapissier, décorateur et marchand de meubles publié en 1830. Les draps et toiles imprimées sont alors préconisés pour des « meubles de deuxième et troisième ordre1414Athanase Garnier, Manuel du tapissier, décorateur et marchand de meubles, Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1830, p. 15. », alors que « les velours de soie ne conviennent que pour meubles, tentures, ou draperies de luxe et d’apparat1515Ibid., p. 16. ». Dans le contexte de l’industrialisation de la production et de l’évolution de la nature des acteurs intervenants dans la réalisation des ameublements, certains auteurs rappellent également les règles de bon goût concernant l’usage des étoffes. En 1884, Henry Havard évoque toujours le même principe : « Le point unique qui doit nous préoccuper est […] l’emploi judicieux de chaque étoffe, son appropriation à l’usage que le goût lui assigne, et l’heureux choix des couleurs et des dessins qui doivent parer notre logis1616Henry Havard, L’Art dans la maison, grammaire de l’ameublement, Paris, Rouveyre et Blond, 1884, p. 171.. »

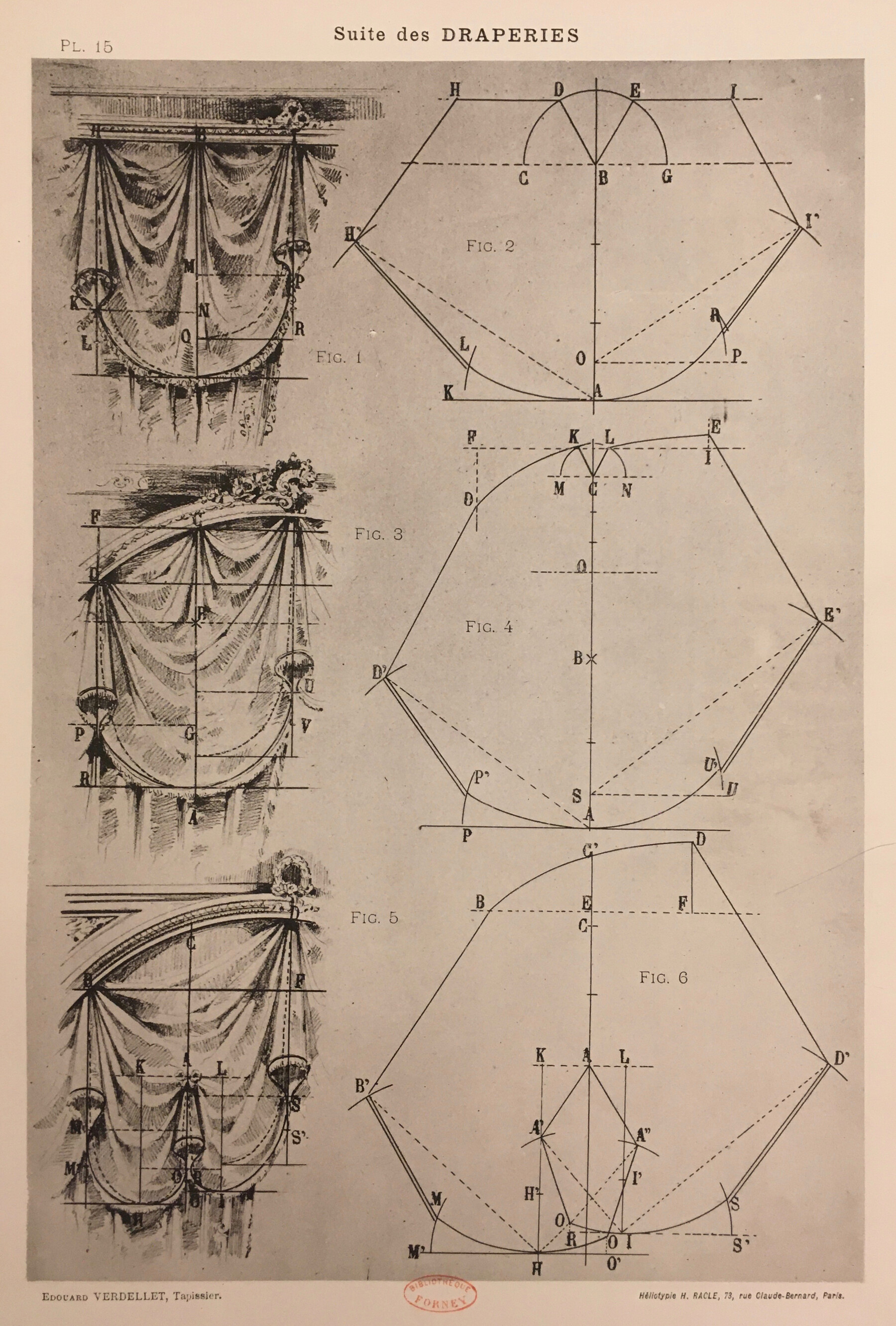

Après avoir appris à les reconnaître et à les choisir selon leurs propriétés, les tapissiers doivent savoir assortir les tissus, en particulier selon le rapport des motifs et de leurs nuances, afin que « réunies ensemble, elles ne présentent rien de choquant à la vue1717Jean-François Bimont, op. cit., p. 10. ». Le raccord des lés montre que l’expertise des tapissiers n’est pas seulement liée à leur connaissance théorique des étoffes mais aussi à l’optimisation de leur usage pour des raisons économiques. Pour cela, ils connaissent le prix des tissus pour réaliser leurs meubles, selon leur aunage et le nombre de lés nécessaire. En effet, les décors textiles qu’ils réalisent relèvent d’un dessin précis et d’une exécution parfaite de la coupe. Le tapissier Jules Verdellet puis son fils Édouard Verdellet publient des manuels de coupe destinés à leurs confrères, qui s’appuient sur l’utilisation de la géométrie car pour le tombé du pli ou du drapé rien n’est laissé au hasard1818Jules Verdellet, Manuel géométrique du tapissier, Paris, chez l’auteur, 1851. Édouard Verdellet, La Coupe pratique du tapissier, Paris, Imprimerie de la cour d’appel, 1896. [fig. 2]. Pour cela, les tapissiers doivent choisir l’étoffe la plus à même de rendre l’effet recherché et appliquent une méthode de coupe raisonnée. Ainsi, les tapissiers se doivent de connaître les qualités et les propriétés des étoffes, la préférence à accorder à l’une ou à l’autre, leur assortiment, leur distribution, l’union des lés, la quantité à employer, selon la position sociale de leurs clients et la disposition des lieux.

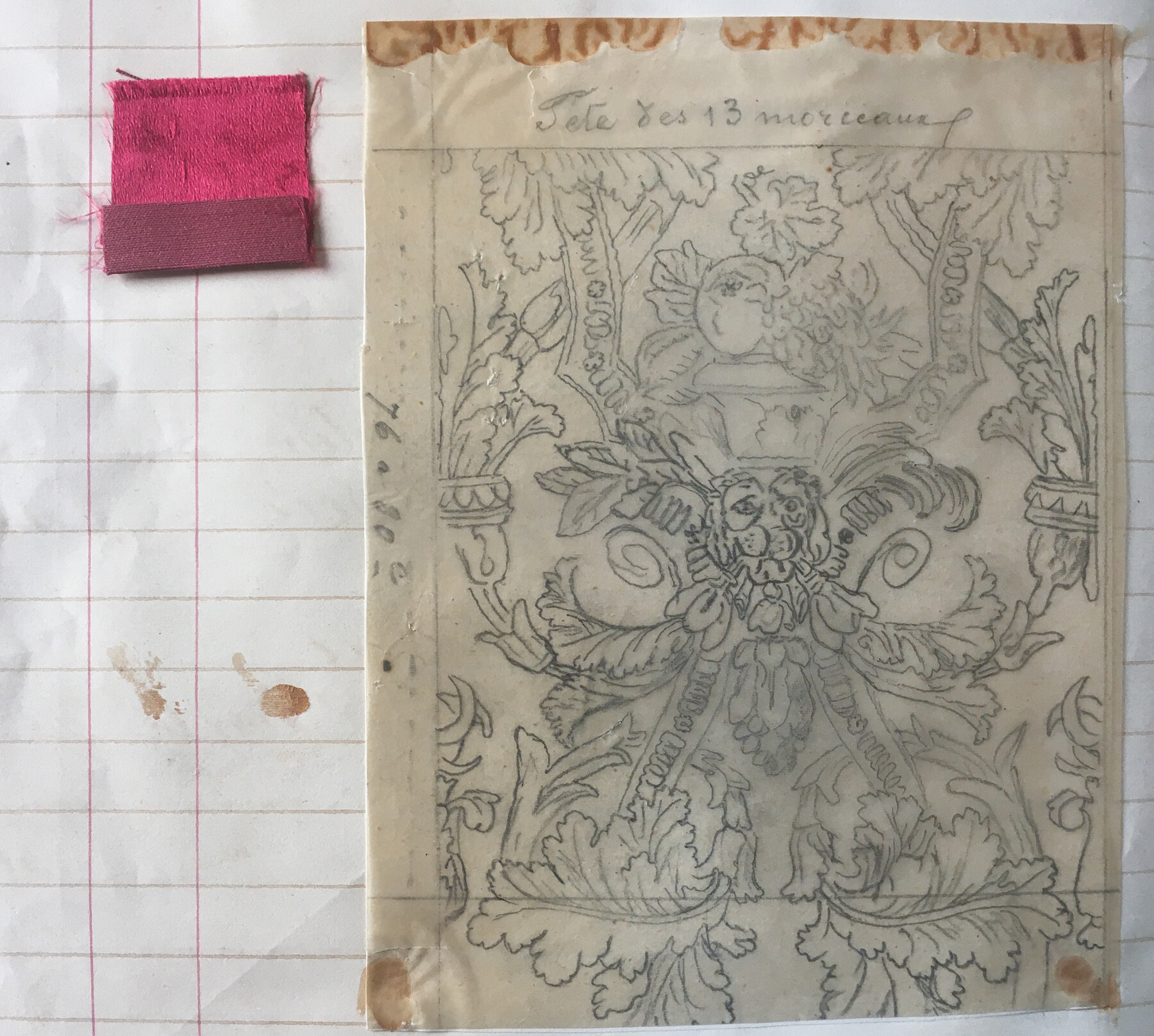

À partir de cette expertise, les tapissiers, hommes de métier et de goût, sont à même de conseiller au mieux leurs clients et de discuter avec les fabricants pour obtenir les résultats les plus proches possibles de leurs attentes, comme le montrent les livres de commandes du fabricant lyonnais Lamy et Giraud1919Je remercie la maison Prelle et Anne-Sophie Grillat pour m’avoir donné accès à ces archives.. Lors de commandes particulières de tissus, les tapissiers ne manquent pas de préciser au fabricant le placement du motif à l’exemple d’une commande d’un velours ciselé par le tapissier Henry Penon en 18702020Concernant le tapissier Henry Penon, voir Justine Lécuyer, « Le fonds de dessins de la maison de décoration Penon : un trésor méconnu au sein des collections de l’INHA », inha.fr, mis à jour le 5 septembre 2024, en ligne. [fig. 3]. Le sujet qui concentre particulièrement leur attention est celui de la qualité et de la nuance des tissus, qui doivent être conformes aux échantillons qu’ils envoient aux fabricants, ou aux tirelles qu’ils reçoivent. Les tapissiers veillent aussi à convenir avec le fabricant de la solidité des teintures, notamment pour les nouvelles couleurs obtenues chimiquement. En 1889, dans La Mode illustrée, la rédactrice Emmeline Raymond tient ses lectrices au fait de l’évolution de l’emploi des couleurs, dont certaines « jadis réputées élégantes, sont à peu près abandonnées : entre autres le bleu vif, franc, pour les chambres à coucher — le jaune bouton d’or, pour les salons. L’un et l’autre, jadis classiques dans leur emploi respectif, ont passé de mode2121Emmeline Raymond, « Ameublements et tentures », La Mode illustrée, 5 mai 1889, p. 136. ».

Par ailleurs, les tapissiers disposent dans leurs magasins de nombreux coupons mis à leur disposition par les fabricants pour des commandes courantes. Ils permettent au client de voir et de toucher l’étoffe afin de se rendre compte de sa couleur, de sa texture et de son rendu. La grande diversité des étoffes se retrouve dans les inventaires des grandes maisons : classiques, fantaisies, religieuses mais aussi vêtements, étoffes anciennes, confections et occasions. Par exemple, en 1882, le dossier de faillite de Lévy et Worms mentionne de nombreuses étoffes, dont l’inventaire détaillé est dressé selon leur nature : cuirs et maroquins, velours de laine uni, velours gaufré, velours impérial, velours de Gênes, draps, toiles, doublures, taffetas, imberline, bazins, peluches, cretonnes, reps (dessus de table, bordure de rideaux), vitrages, damas, brocatelle, lampas, broderies, tapisseries et tapis2222Archives de Paris, D11U3 1042, Dossier de faillite de Lévy et Worms, 21 février 1882.. Le tout est conservé en plusieurs métrages et en divers coloris. L’inventaire présente aussi des soieries anciennes, notamment des chasubles et des étoffes japonaises. D’autres inventaires de marchandises mentionnent des étoffes religieuses et des robes, comme ceux des tapissiers Eugène Roudillon, Ernest Leys et Lucien Alavoine. Celui du tapissier Ernest Leys réalisé en 1892 à la suite de son décès dénombre de nombreuses robes, ou parties de robes, ainsi qu’un devant d’autel, des dalmatiques et des chasubles2323Archives nationales (AN), MC/ET/CXVIII/1216, Inventaire après décès d’Ernest Leys, 2 juin 1892.. Il est précisé que ces étoffes anciennes issues de vêtements servent de documents. Dans le contexte de l’historicisme, les tapissiers puisent dans les formes léguées par l’histoire des styles du passé. Certains d’entre eux collectionnent des textiles anciens de toutes sortes pour y repérer des formes et des motifs susceptibles de nourrir leur inspiration2424Quelques tapissiers constituent également des collections de peintures, de meubles ou de boiseries comme celle de Ernest Leys, qui est à l’origine de la collection de Georges Hoentschel, aujourd’hui conservée au Metropolitan Museum of Art à New York..

Pourtant, le rapport de dessin pour l’habillement est en général différent de celui conçu pour l’ameublement, ce qui pose la question de savoir si une utilisation indifférenciée des étoffes d’habillement et d’ameublement est pertinente. Lors de la préparation de l’Exposition technologique des industries d’art de l’Union centrale des arts décoratifs (UCAD), consacrée au bois, au tissu et au papier en 1882, le comité d’organisation prend le parti de diviser la section des tissus en deux catégories, le vêtement et le mobilier, qu’il considère comme « absolument » distinctes du point de vue décoratif et par leur destination2525Ernest Lefébure, « Rapport de M. Lefébure », dans le supplément de la Revue des arts décoratifs, 20 février 1883, p. 8.. Ernest Lefébure, fabricant de dentelles et membre du conseil de l’UCAD, précise que « ces deux divisions des tissus, pour le vêtement et pour le mobilier, franchement accusées, serviront d’ailleurs à rectifier les trop fréquentes erreurs de goût qui se commettent journellement dans l’emploi de telle ou telle étoffe, sans tenir compte suffisamment de sa véritable destination2626Ibid. ». De même, le rapport du jury rédigé par Édouard Didron pose un regard critique sur l’industrie des tissus et déplore que les dessins de robes soient empruntés à d’anciens tissus d’ameublement, et inversement que les motifs de tentures et sièges soient des reproductions de dessins de robes anciennes. Condamnée par l’UCAD, cette pratique semble être utilisée par les maisons de tapissiers-décorateurs, comme le montre la commande par Penon en 1880 d’un satin lamé d’après un patron de robe auprès des fabricants lyonnais Lamy et Giraud [fig. 4]. Tout comme Jules Deville, Édouard Didron blâme le renouvellement trop rapide de la mode, dont l’intensité de la production entraîne la baisse de la qualité des matériaux et des motifs, et l’utilisation de tissus pour un usage auquel ils ne sont pas destinés2727Édouard Didron, « Rapport du jury du deuxième groupe. Les tissus », dans le supplément de la Revue des arts décoratifs, 20 février 1883, p. 83.. En effet, l’évolution des modes en matière d’étoffe n’est pas du goût de tous, notamment auprès des fabricants et des tapissiers qualifiés à l’époque de « classiques ».

L’utilisation indifférenciée des tissus pour l’habillement et l’ameublement ainsi que les mentions portées dans les inventaires des tapissiers témoignent des points de confluence entre ces deux industries tant sur le plan du matériau que du savoir-faire. Tout comme pour les couturiers, l’habileté des tapissiers se retrouve dans leur maîtrise du drapé, de la coupe ou encore des coutures pour une réalisation parfaite du tombé de l’étoffe et de ses plis. À toutes ces connaissances s’ajoutent le goût et le sens des couleurs afin de transformer l’étoffe en meuble textile car comme le souligne Emmeline Raymond « tout le monde ne voit pas juste, et ne fait pas gracieux2828Emmeline Raymond, « Ameublement », La Mode illustrée, 16 février 1868, p. 54. ».

De l’étoffe au meuble textile

Le textile, matière plane à sa fabrication, prend forme entre les mains du tapissier. Travaillés à plat pour les garnitures tendues de sièges ou encore pour certaines tentures murales, les plis, festons ou godets confectionnés par les tapissiers permettent un travail en volume jouant sur l’ampleur du tissu. L’étoffe ouvragée par le tapissier devient un objet signifiant. Le décor textile qu’ils mettent en place contribue à l’image que les propriétaires des lieux construisent d’eux-mêmes, en raison de la matière dont il est composé, de sa coloration ou encore de la richesse plus ou moins marquée de son tissage. Ainsi, les tissus utilisés par les tapissiers ont une dimension communicante pour ce qu’ils montrent et ce qu’ils symbolisent.

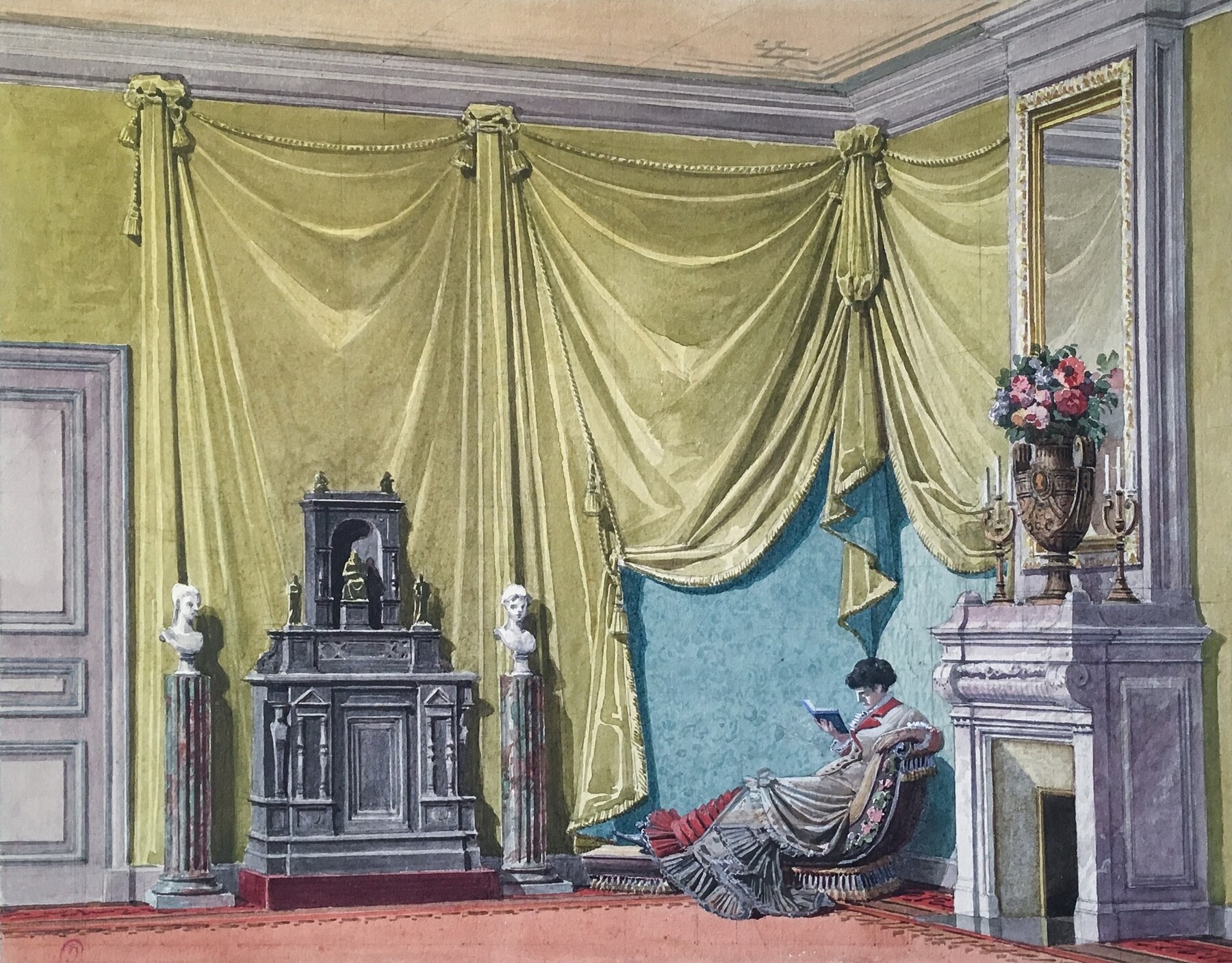

Par le choix des couleurs, des motifs ou de la qualité de la matière, les tapissiers créent des surfaces colorées et réalisent ainsi des intérieurs que l’on pourrait qualifier de picturaux, c’est-à-dire qui accordent une place centrale à la couleur dans l’ordonnance du décor. L’espace domestique est dévolu à la femme qui est la principale interlocutrice des tapissiers. L’industrialisation de la production des étoffes entraîne la baisse de leur prix, et permet aux tapissiers de mettre à leur avantage une plus large frange de la société. En parallèle, se développe un discours théorique sur l’accord entre la tenue des femmes et leur teint, notamment par Charles Blanc dans L’Art dans la parure et dans le vêtement publié en 1875. De même pour l’ameublement, la tenue, le teint et la chevelure de la maîtresse des lieux sont souvent utilisés comme référence pour le choix des tissus et des coloris de son espace intérieur. Dans Le Monde illustré, le journaliste Auguste Luchet indique : « On comprend l’aveu naïf d’une grande dame qui nulle part ne se trouvait belle comme chez elle : le mariage des tons avec le teint ! C’était bien simple, mais il avait fallu le trouver2929Auguste Luchet, « Exposition des arts industriels au Palais de l’Industrie », Le Monde illustré, 16 novembre 1861, p. 736.. » Ainsi, l’intérieur met en valeur l’occupante des lieux par un dialogue entre sa carnation, sa tenue et son décor. Les tapissiers proposent une vision esthétique d’ensemble où le décor est un cadre pour l’hôtesse. Certains espaces sont plus particulièrement décorés pour la maîtresse des lieux comme le petit salon, sa chambre et son cabinet de toilette. Une aquarelle du tapissier Henry Penon met en scène une femme lisant sur une chaise longue dans son salon [fig. 5]. Cette mise en scène de sa cliente lui permet de se projeter dans son intérieur au décor et aux coloris conçus pour elle.

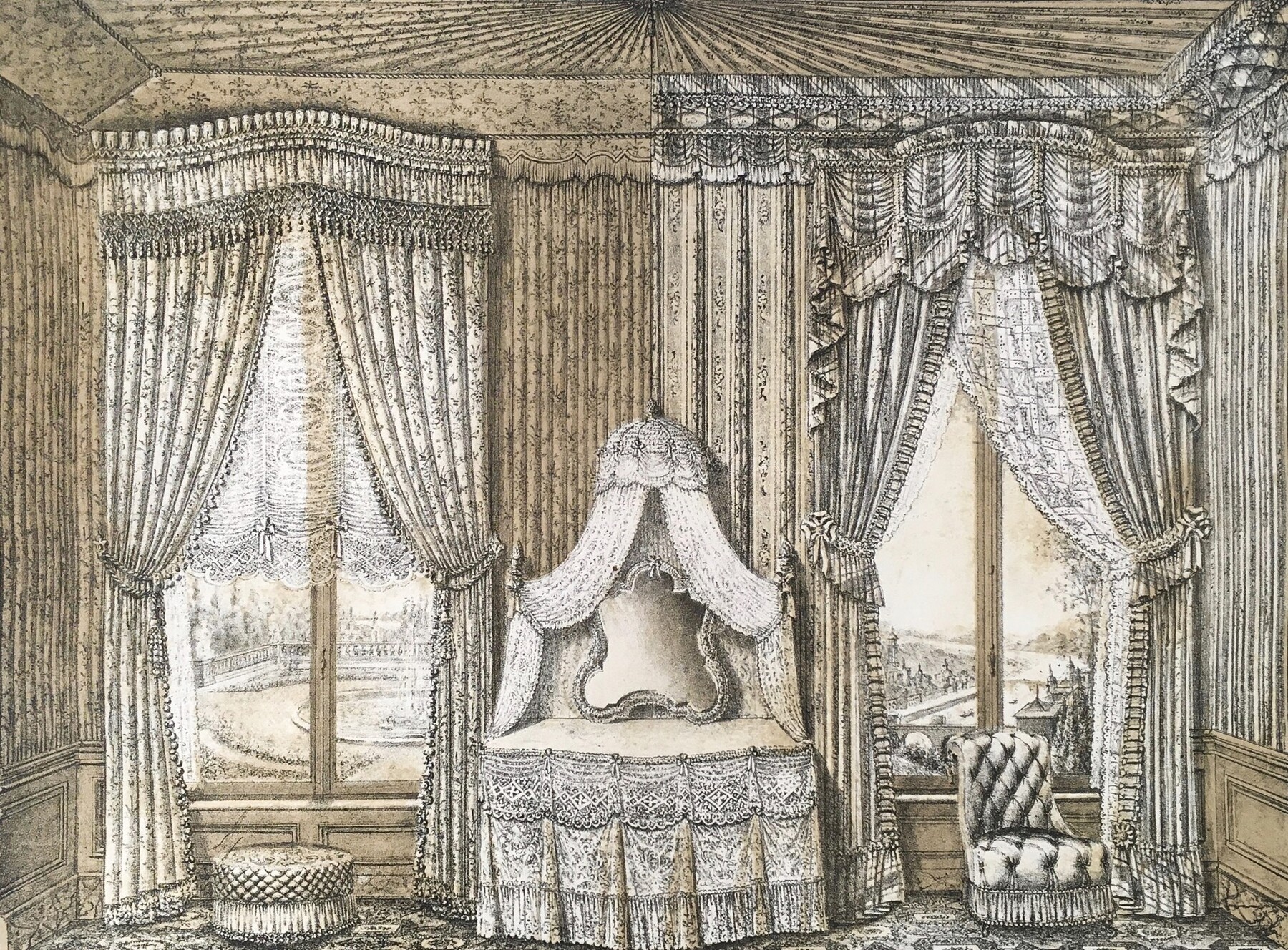

La coutume de recevoir dans sa chambre, qui perdure bien qu’en s’amenuisant jusqu’à la fin du XIXe siècle, en fait une pièce à la frontière entre espace de réception et d’intimité3030Rêves d’alcôves : la chambre au cours des siècles, cat. exp. (Paris, musée des Arts décoratifs, 10 janvier — 30 avril 1995), Paris, Union centrale des arts décoratifs / RMN, 1995, p. 36.. Le lit reste le meuble le plus coûteux, symbole du prestige et du statut de son propriétaire mais également sommet de l’habilité créative des tapissiers, comme le montrent les recueils de modèles et les fonds de dessins de tapissiers conservés. La confection des garnitures de lit donne libre cours à l’imagination des tapissiers, au développement des étoffes et à des mises en scène pour lesquels ils utilisent d’importants métrages de tissus. Ainsi, les tentures ne sont plus uniquement source de chaleur mais servent aussi à créer délibérément un caractère propre à la pièce en jouant avec des draperies volumineuses, qui conjuguent confort et somptuosité. Pour une chambre de dame, Henry Penon compose la décoration d’un lit monumental par la juxtaposition d’étoffes à partir d’un châssis en forme de dôme. Celui-ci est recouvert d’une étoffe bleue retenue par des choux, et bordée d’une frange dorée également utilisée pour couvrir le bois du lit, dont le pied est garni de godets [fig. 6]. La doublure parme se poursuit en doubles rideaux. L’importance du métrage de tissus nécessaire à la réalisation de cette création confère sa majesté au lit.

La toilette, pour sa part longtemps réduite à un coin de la chambre, devient le sanctuaire de l’intimité. La table est souvent en bois brute, dont le bâti est recouvert d’une jupe à volants en mousseline. Le miroir est garni d’une sorte de baldaquin agrémenté de nœuds et surmonté d’une aigrette. Modèle à succès sous le Second Empire, ce genre de meuble à coiffer dit à la Pompadour est installé dans le cabinet de toilette de l’Impératrice Eugénie, au palais de Saint-Cloud3131À propos du goût Pompadour voir Laure Chabanne « Le goût Pompadour : relectures du XVIIIe siècle par les tapissiers-décorateurs du XIXe siècle », dans Anne Dion-Tenenbaum, Audrey Gay-Mazuel, Revivals. L’historicisme dans les arts décoratifs français du XIXe siècle, Paris, musée des Arts décoratifs, Louvre éditions, 2020, p. 222-227.. Le tapissier Jules Verdellet propose un modèle dans son recueil intitulé L’Art pratique du tapissier [fig. 7]. La planche V regroupe de nombreuses propositions de tentures plissées appelées « genre chiffonnage ». D’après le tapissier, ce modèle de décoration « convient particulièrement pour chambre de dames, de jeunes personnes, ou pour cabinet de toilette3232Jules Verdellet, L’Art pratique du tapissier, 1re série, Paris, chez l’auteur, 1871, p. 18. ». La toilette est associée à des sièges confortables, créations emblématiques des tapissiers au XIXe siècle3333Justine Lécuyer, Les sièges confortables sous le Second Empire, mémoire de Master 1 en histoire de l’art, sous la direction de Jérémie Cerman, université Paris-Sorbonne, 2014.. Ils se distinguent des fauteuils du XVIIIe siècle par leurs bois recouverts, leurs garnitures capitonnées, et à élastiques. Les sièges confortables provoquent un engouement tant de l’aristocratie que de la bourgeoisie à travers l’Europe. Ils sont accueillants, fonctionnels et empreints d’originalité. En réponse à cette nouvelle mode, les fabricants multiplient les formes et les appellations, qui relèvent souvent de la fantaisie. Ces sièges soulèvent des questions sur les nouvelles formes de sociabilité et de rapport au corps. Ils s’adaptent aux attitudes de l’époque, sont maniables et peuvent donc être facilement déplacés. Ils invitent à une attitude dégagée et familière mi-couchée, mi-assis. Si le bois donne la forme des meubles et en détermine la structure, c’est l’étoffe et le travail du tapissier qui fait la particularité de ces sièges caractéristiques de la décoration « tout textile » du XIXe siècle.

Le textile dévolu à l’ameublement se pare d’un double usage à la fois utilitaire et esthétique. Il revêt les murs afin de réduire les courants d’air, tamiser la lumière ou le bruit. Les ouvrages des tapissiers portent aussi sur le bâti architectural. Ils permettent de cloisonner afin de diviser une pièce et structurent l’espace. Certaines pièces comme les boudoirs sont entièrement revêtues de tissus du sol au plafond. L’intervention des tapissiers sur le bâti n’est pas sans attirer les critiques des architectes alors que les tapissiers s’invitent comme « architecte de l’intérieur »3434AN, F/12/3120, Rapport adressé à la commission d’encouragement par la délégation des tapissiers, Exposition universelle de Paris 1867.. Devenus maîtres d’œuvre, ils sont en charge aussi bien du décor mobile que du décor fixe. Le bâti, le travail de l’architecte ou du sculpteur sont entièrement cachés au profit du décor textile du tapissier pour laisser place à des boîtes textiles3535À ce sujet voir Justine Lécuyer, « Le mur textile : conception et décor chez les tapissiers-décorateurs », colloque « Face au mur : la décoration murale en France (1870-1945) », Institut national d’histoire de l’art, 19 et 20 mai 2022, à paraître.. Le but de cet écrin est à la fois de protéger et de dissimuler ce qui est considéré comme laid ou abîmé comme les cadres de miroir ou les manteaux de cheminée. Les objets sont également recouverts comme les chevalets ou les piédestaux sur lesquels reposent des plantes. Les pianos sont mêmes couverts en dépit du bon sens puisque cela altère l’acoustique. Le piano droit est alors placé face à la pièce alors que l’arrière n’est pas travaillé afin d’être un support pour le textile. On drape objets, meubles et fenêtres comme s’ils étaient perçus comme nus et nécessitent d’être habillés. Le textile est omniprésent et apporte confort, chaleur, intimité et gaieté mais aussi poussière et excès décoratifs3636Dès les années 1880, les décors des tapissiers font l’objet de vives critiques de la part des hygiénistes et des tenants d’une production renouvelée, libérée de l’historicisme des styles véhiculée par la production des tapissiers et de l’excès de leurs ornements textiles.. Dans son rapport de l’Exposition universelle de 1889, le président de la chambre syndicale des tapissiers Constant Legriel nuance et souligne à la fois cet aspect :

L’ameublement de nos jours est peut-être devenu un peu trop compliqué, et nous sommes loin de l’unité de convention de celui de nos pères, qui se contentaient d’une seule étoffe employée en rideaux et en sièges. Et les audacieux qui mêlaient des velours aux soieries, des brocarts aux tapisseries, sans aller au-delà d’une dualité de tons, seraient bien étonnés de voir les couleurs de l’arc-en-ciel s’épanouir en rayons lumineux sur les meubles et les tentures de nos salons du jour3737Constant Legriel, « Rapport sur les ouvrages du tapissier et du décorateur », in Alfred Picard (dir.), Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Rapports du jury international. Groupe III. — Mobilier et accessoires. Classes 17 à 29, Paris, Imprimerie nationale, 1891., p. 54. !

Ainsi, les décors textiles des tapissiers sont soumis au renouvellement rapide de la mode et aux associations de textures et de couleurs dans une recherche d’originalité et de fantaisie. Du simple objet en passant par les murs, le sol, le plafond et les meubles, les tapissiers habillent l’ensemble de l’habitation.

Le style tapissier

Les fabricants d’étoffes lancent des nouveautés textiles chaque saison. Les tapissiers contribuent à leur mode et sont également à l’origine de certaines tendances. Henry Penon est notamment connu pour avoir mis au goût du jour la peluche, qu’il met en scène pour son décor de boudoir « d’une femme du monde », lors de l’Exposition universelle de 1878 à Paris. Dans l’annexe du rapport de la classe des tissus, le fabricant Hippolyte Mourceau indique que :

Cet article, très en vogue maintenant, est d’une grande consommation ; on s’en sert dans beaucoup d’industries, principalement pour les ameublements : on fait de splendides mobiliers avec ce luxueux tissu ; les premières maisons de tapisseries l’ont mis à la mode, et, à l’Exposition, le grand étalage de Penon nous a montré tout le parti que l’on peut tirer de son emploi3838Hippolyte Mourceau, Étude sur la fabrication des tapis, tapisseries et autres tissus d’ameublement, in Exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Groupe III. — Annexe à la classe 21, Paris, Imprimerie nationale, 1882, p. 84..

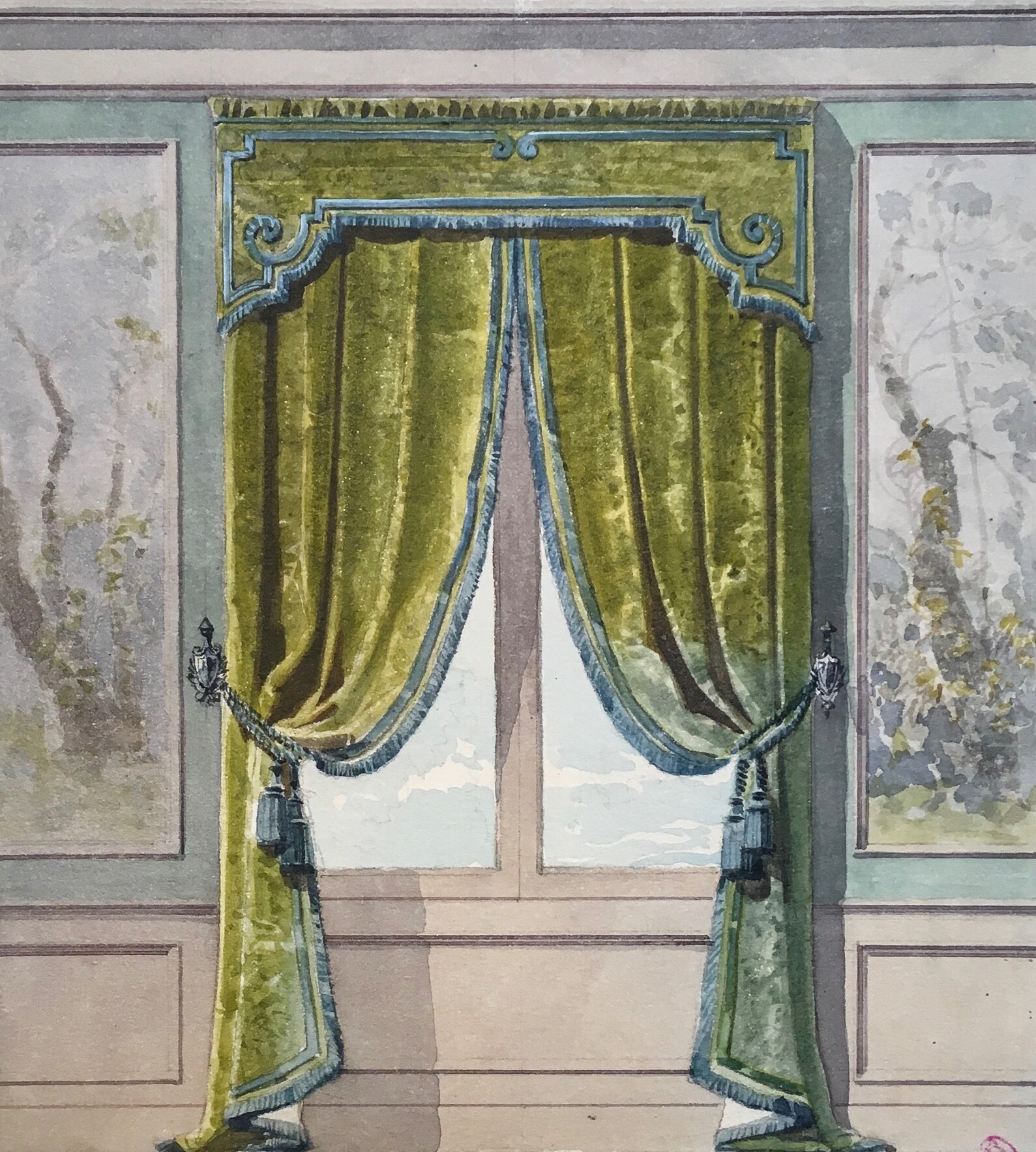

Un exemple d’utilisation de la peluche par Henry Penon est le mobilier artistique du salon qu’il réalise pour l’hôtel de M. Wlassoff, situé 140, avenue Victor Hugo à Paris. Le catalogue de sa mise en vente, le 18 mars 1886, permet de découvrir son aménagement3939Catalogue du mobilier artistique garnissant l’Hôtel de M.***, vente du 18 mars 1886, 140, avenue Victor-Hugo, Paris, 1886, p. 5.. Le parti pris est de garnir le salon d’un ameublement riche, dans les tons de bleu. Pour la garniture des fenêtres et de la baie d’entre-deux, Penon installe de la peluche de soie bleu turquoise et bleu clair, relevée par des cordages en tresse de soie avec passementerie assortie. Les murs du salon étant ornés de peintures décoratives, le jeu des étoffes s’effectue par l’application répétée, sur les éléments du mobilier, de la peluche de soie turquoise choisie par Henry Penon pour la garniture de fenêtre. Le catalogue mentionne : deux tables demi-lune garnies de peluche drapée, une petite table ronde recouverte d’un tapis en peluche bleu turquoise appliquée de broderies orientales en argent, quatre fauteuils confortables garnis de satin bleu clair uni et de peluche bleu turquoise, un piano droit en palissandre avec revers garni de peluche, un fût de colonne garnie de peluche, et une glace d’entre-deux encadrée de peluche bleu turquoise. Ainsi, l’étoffe est l’élément structurant du décor du salon par son omniprésence, sa texture et son coloris. Un dessin conservé dans le fonds d’atelier de la maison Penon permet de rendre compte de l’association entre le décor mural et la garniture de fenêtre en peluche, mais aussi du rendu de la matière [fig. 8].

Par ailleurs, l’usage de la peluche ne se limite pas à l’ameublement. Emmeline Raymond précise qu’on emploie la peluche aussi pour les pardessus, les robes ou les chapeaux des enfants. En effet, certaines étoffes s’emploient indifféremment pour l’habillement et l’ameublement, ce qui est à la fois source de concurrence et d’influence entre les tapissiers et les couturiers, qui revendiquent la primeur de certaines modes. Ils rivalisent pour l’utilisation des motifs, des retroussis ou de la passementerie [fig. 9]. Tous deux spécialistes de la mise en œuvre du textile, ils partagent aussi un vocabulaire commun, comme le fait d’habiller une femme ou un meuble avec des volants et des franges par exemple. En 1868, Emmeline Raymond ne disait-elle pas que « le tapissier est à la fois la couturière et la modiste de l’appartement4040Emmeline Raymond, « Ameublement », La Mode illustrée, 6 décembre 1868, p. 390. » ? De plus, les notions de sur mesure, de demi-mesure et de prêt-à-poser avec l’usage de plus en plus répandu de la machine à coudre par les couturières sont également applicables au domaine de l’ameublement. Emmeline Raymond se fait l’écho du lien entre habillement et ameublement, qui n’est pas nouveau comme le montre l’usage des indiennes dans la mode et la décoration intérieure à partir du XVIIIe siècle4141Aziza Gril-Mariotte, op. cit... Les comparaisons entre les tapissiers et les couturiers mettent parfois en lumière une certaine rivalité entre ces deux professions. L’expression de style tapissier est utilisée, principalement à la fin du XIXe siècle, pour décrire la mode féminine qui s’inspire des créations du tapissier, non sans connotation péjorative. Dans le champ vestimentaire, le style tapissier fait référence aux tenues utilisant des textiles aux motifs initialement destinés à l’ameublement, souvent agrémentés de passementerie : « Le style “tapissier” était également représenté par quelques toilettes originales. D’abord nous avons revu nombre de robes de linon à impressions “d’ameublement”, style ancien, que leurs garnitures de franges de soie caractérisaient encore davantage dans ce genre4242« Les élégances », Excelsior, 26 juin 1911, p. 3.. » Ainsi, les toilettes auraient pu être dessinées par des tapissiers, avec des jupes drapées et passementées, relevées avec un cordon comme un store de fenêtre : « Une innovation plus bizarre que jolie consistera à draper beaucoup le bas des robes habillées. On agira avec les jupes comme les tapissiers en usent avec certains rideaux dits à l’italienne4343Cousine Françoise, « Les modes », Les Annales politiques et littéraires, 19 septembre 1909, p. 284.. » La mode des mélanges de tissus différents, le retour des doublures de couleurs tranchantes ou encore la variété des effets donnent l’occasion de jouer avec les coloris et sont également l’objet d’une rivalité entre tapissiers et couturiers :

Ce que la mode a fait pour l’habillement a été étendu à l’ameublement. Si l’on en croit les tapissiers, c’est à eux que revient l’honneur de l’initiative en cette matière, et ils affirment que les couturiers n’ont été que leurs plagiaires. Il est vrai que ceux-ci tiennent le même langage, mais en s’attribuant la priorité des draperies exécutées avec deux ou trois tissus différents4444Emmeline Raymond, « Ameublement », La Mode illustrée, 31 juillet 1887, p. 244..

Pour Emmeline Raymond la mode exerce son pouvoir sur le costume comme sur l’ameublement. Tous les deux se suivent et pour ainsi dire se complètent. En 1884, elle énumère les similitudes dans le choix des étoffes et accorde la primauté au tapissier comme lanceur de tendance :

Quand l’on observe avec attention le mouvement de la mode et celui qui prévaut en ce qui concerne l’ameublement on ne peut méconnaître leur étroite connexité. Le mélange de l’uni et des tissus à dessins qui gouverne la toilette se répète dans l’ameublement. L’association de plusieurs tissus différents se retrouve dans les salons comme dans les robes. Les draperies de celles-ci sont des draperies de rideaux. Les applications de broderie et d’étoffe ont été empruntées à l’ameublement par la toilette. On pourrait prolonger longtemps ce parallèle, sujet de discorde entre les couturières et les tapissiers qui s’accusent mutuellement de plagiat. Si j’avais à juger le débat, je crois que je me prononcerais en faveur des seconds : la mode copie notoirement l’art du tapissier4545Emmeline Raymond, « Ameublement », La Mode illustrée, 20 avril 1884, p. 126..

Toutefois, la puissance de l’influence de la mode est critiquée, notamment dans L’Art dans la maison par Henry Havard qui compare tailleur et tapissier, qui vous habille ou vous meuble « non suivant votre tempérament, votre âge et votre position, mais à la mode4646Henry Havard, L’Art dans la maison. Grammaire de l’ameublement, Paris, Rouveyre et G. Blond, 1884, p. 38. ». Il regrette le manque de personnalisation tant dans le costume que dans l’intérieur, et encourage à lutter contre l’uniformisation du cadre de vie et des costumes en s’affranchissant de ces deux professionnels.

Conclusion

Les tapissiers-décorateurs créent une architecture textile au service de l’unité du décor intérieur. Pour les contemporains, la nudité est impossible puisque l’abondance textile est message de luxe, de confort et de réussite sociale. L’ameublement est une mode, certes moins changeante que la toilette, mais dont les modifications sont de plus en plus rapprochées à mesure que le rythme de la vie s’accélère. De l’étoffe à l’ameublement soulignons la rapidité de l’évolution du goût et de sa diversité. Être à la mode repose sur une nouvelle étoffe, une couleur ou une coupe. Le choix du textile est adapté à la position sociale de son destinataire et à la disposition des pièces au sein de l’appartement. Les décors sont au service de la théâtralité de l’intérieur afin de transformer les quatre murs nus en un écrin feutré. Ainsi, les tissus d’ameublement sont les vêtements de l’intérieur en apportant forme et couleur.

Par leurs compétences, leurs goûts, leurs conseils, ou encore leurs rapports aux femmes, les tapissiers peuvent être comparés à des couturiers qui habillent et parent l’intérieur [fig. 10]. L’expression de style tapissier utilisée dans l’habillement met en évidence le lien étroit entre tapissiers et couturiers. Tous deux spécialistes de la mise en œuvre du textile, ils partagent l’image de la figure de prescripteur et de lanceur de mode. Dans La Mode illustrée, Emmeline Raymond met en lumière ce lien qui tourne parfois à la rivalité entre tapissiers et couturiers, qui revendiquent la primeur de certaines modes. En effet, les figures de couturier et de décorateur d’intérieur émergent à la même époque. Ils œuvrent dans le champ de la nouveauté et s’adaptent à la mode, qui rythme le renouvellement des couleurs, des motifs et des coupes. Ils sont aussi les ordonnateurs de ce qui se fait et ne se fait pas, et ont la capacité de dicter le goût. Toutefois, alors que certains couturiers développent leur activité en créant des lignes d’ameublement qui harmonisent le cadre de vie et les tenues vestimentaires, comme Paul Poiret qui crée l’Atelier Martine en 1911, l’inverse ne semble pas avoir existé4747À notre connaissance, les tapissiers n’ont pas créé de tenues, ni effectué de collaboration avec des couturiers.. À la même époque, l’art de vêtir l’intérieur du tapissier-décorateur est délaissé au profit de la simplicité. Les intérieurs sont progressivement dévêtus et leurs décors textiles pourtant symboles de toute une époque sont rarement parvenus jusqu’à nous.

Bibliographie

Pierre Ariès, Georges Duby, Michelle Perrot (dir.), Histoire de la vie privée, vol. IV, De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil, 1999.

Maude Bass-Krueger, « 1874-1875 : la naissance d’une conscience patrimoniale de la mode en France », In Situ, no 52, 2024, en ligne.

Jean-François Bimont, Principes de l’art du tapissier, ouvrage utile aux gens de la profession et à ceux qui les emploient, Paris, Lottin, 1770.

Charles Blanc, L’Art dans la parure et dans le vêtement, Paris, Librairie Renouard, 1875.

—, Grammaire des arts décoratifs, décoration intérieure de la maison, Paris, Renouard, 1882.

Jules Deville, Recueil de documents et de statuts relatifs à la corporation des Tapissiers, de 1258 à 1875, Paris, impr. A. Chaix, 1875.

—, Dictionnaire du tapissier, critique et histoire de l’ameublement français depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, Paris, C. Claesen, 1878-1880.

Anne Dion-Tenenbaum, Audrey Gay-Mazuel, Revivals. L’historicisme dans les arts décoratifs français du XIXe siècle, Paris, musée des Arts décoratifs / Louvre éditions, 2020.

Isabelle Dubois-Brinkmann, Emmanuel Starcky (dir.), Folie textile : mode et décoration sous le Second Empire, cat. exp. (Palais de Compiègne, 7 juin – 14 octobre 2013, Mulhouse, musée de l’Impression sur étoffes, 8 novembre 2013 – 12 octobre 2014), Paris, RMN, 2013.

Athanase Garnier, Manuel du tapissier, décorateur et marchand de meubles, Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1830.

Aziza Gril-Mariotte, « La représentation de l’architecture dans les arts industriels, une historicisation des décors (1800-1830) », Livraisons de l’histoire de l’architecture, no 32, 2016, p. 65-88.

—, « L’architecture et le tissu ou comment le décor textile a participé à la notion d’unité́ décorative dans les intérieurs au XVIIIe siècle », Source(s), no 19, 2021, p. 13-26.

—, Des étoffes pour le vêtement et la décoration. Vivre en indiennes – France (XVIIIe-XIXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023.

Émilie Hammen, « La mode par ses métiers : histoire et savoir des fabricants du second XIXe siècle », In Situ, no 52, 2024, en ligne.

Henry Havard, L’Art dans la maison, Grammaire de l’ameublement, Paris, Rouveyre et G. Blond, 1884.

—, Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le treizième siècle jusqu’à nos jours, Paris, Maison Quantin, 1887-1890.

Bernard Jacqué, Danièle Veron-Denise (dir.), Architecture et textile : Rôle et symbolique des textiles dans les cultures nomades et sédentaires, Paris, Sépia, 2016.

Justine Lécuyer, Les sièges confortables sous le Second Empire, mémoire de master 1 en histoire de l’art, sous la direction de Jérémie Cerman, université Paris-Sorbonne, 2014.

—, Le tapissier-décorateur de 1848 à 1914 : Permanences et mutations d’une profession au cœur de l’industrie française de l’ameublement, thèse de doctorat en histoire de l’art, sous la direction de Jérémie Cerman, Sorbonne-Université, 2023.

Constant Legriel, « Rapport sur les ouvrages du tapissier et du décorateur », in Alfred Picard (dir.), Exposition universelle de 1889 à Paris. Rapports du jury international. Groupe III. — Mobilier et accessoires. Classes 17 à 29, Paris, Imprimerie nationale, 1891.

Félix Lenoir, Traité théorique et pratique du tapissier, principes de la décoration, Paris, Ch. Juliot, 1885.

Henri de Noussanne, Le Goût dans l’Ameublement, Paris, Firmin-Didot, 1896.

Estelle Thibault, « La confection des édifices : analogies textiles en architecture aux XIXe et XXe siècles », Perspective, no 1, 2016, p. 109-126.

Édouard Verdellet, La Coupe pratique du tapissier, Paris, Imprimerie de la cour d’appel, 1896.

Jules Verdellet, Manuel géométrique du tapissier, Paris, chez l’auteur, 1851.

Auteur

Justine Lécuyer est docteure en histoire de l’art, diplômée de Sorbonne Université (2023). Ses domaines de recherche portent sur les arts décoratifs, les savoir-faire et la circulation des modèles. Elle mène actuellement un projet de recherche postdoctoral portant sur les transferts culturels et techniques dans les domaines de l’ameublement et du textile entre la France et l’Allemagne au XIXe siècle au Zentralinstitut für Kunstgeschichte à Munich. Ses travaux sont soutenus par plusieurs prix et bourses, dont le Prix de la Chancellerie des Universités de Paris pour sa thèse de doctorat Le tapissier-décorateur de 1848 à 1914 : Permanences et mutations d’une profession au cœur de l’industrie française de l’ameublement.

Crédits des images

fig. 1 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

fig. 2 : Photographie : Justine Lécuyer.

fig. 3 : Manufacture Prelle. Photographie : Justine Lécuyer.

fig. 4 : Manufacture Prelle. Photographie : Justine Lécuyer.

fig. 5 : Photographie : Justine Lécuyer.

fig. 6 : Photographie : Justine Lécuyer.

fig. 7 : Photographie : Justine Lécuyer.

fig. 8 : Photographie : Justine Lécuyer.

fig. 9 : Photographie : Bibliothèque Forney.

fig. 10 : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Pour citer cet article

Justine Lécuyer, « Le tapissier-décorateur ou l’art de vêtir l’intérieur », KUNST, no 01, décembre 2024, en ligne.

URL : https://kunst-revue.org/recherche/01/lecuyer

Vous pouvez employer les numéros de paragraphe (§ 1, 2, 3…) pour indiquer un passage spécifique de l’article.