Les tissus dans l’espace

Table des matières

Résumé

Otti Berger (1898-1944) est aujourd’hui considérée comme l’une des étudiantes les plus talentueuses et inventives de l’atelier de tissage du Bauhaus. Elle travailla à la conception de prototypes textiles innovants pour l’industrie et à la diffusion des idées partagées au sein de l’atelier. En 1930, elle publie, dans la revue d’avant-garde ReD (Prague), un article sur l’importance des textiles dans l’habitation. Accordant la primauté à leurs propriétés matérielles et sensibles, selon la nature des fibres et selon les manières de les entrelacer, elle définit le tissu comme une construction vivante. Dans un premier temps sont abordées des questions relatives à la structure des étoffes, en insistant sur leur capacité d’expression et sur leur valeur tactile. Dans un second temps, elle explore la contribution des textiles aux ambiances intérieures, en prenant en compte leur usage, leur destination et leur intégration dans l’espace.

Mots-clés

tissage, Bauhaus, intérieurs, matérialité, tactilité, fonctionnalité

Introduction

Otti Berger, née à Zmajevac (actuelle Croatie) en 1898, fut considérée comme une des étudiantes les plus talentueuses de l’atelier textile du Bauhaus. Elle avait effectué ses études à Vienne, puis à l’Académie des arts et des arts appliqués de Zagreb (1922-1926), et entra au Bauhaus en 1926. Elle en prit, par la suite, brièvement la direction, en 1931. Otti Berger y développa une approche tactile des textiles comme en témoigne sa réponse à l’un des exercices du cours préliminaire, alors dirigé par László Moholy-Nagy : un panneau tactile (Tastafel) comprenant quinze triangles de matières et de couleurs variées (soie, laine, rayonne, coton, velours), cousus sur un fond de tissu gris, dans lesquels pouvaient être insérés des carrés de couleurs différentes. Ce panneau permettait d’examiner attentivement les valeurs à la fois optiques et tactiles de divers éléments au sein d’une même pièce. Ce travail était d’une telle ingéniosité qu’il fut reproduit dans l’ouvrage The New Vision de Moholy‑Nagy11L’image apparaît dans le chapitre II, intitulé « Les matériaux », dans le sous-chapitre « Exercices tactiles » : László Moholy-Nagy, The New Vision: Fundamentals of Bauhaus Design, Painting, Sculpture, and Architecture (1938), Newburyport, Dover Publications, 2012.. Otti Berger réalisa, au sein de l’atelier, des textiles orientés pour l’industrie, réfléchissant la lumière ou absorbant le son, ainsi que des tissus durables et imperméables, pour lesquels elle fut l’une des seules tisserandes à demander et obtenir des brevets.

C’est cette dimension tactile et sensuelle des textiles qu’elle développe dans ce numéro spécial du magazine d’avant-garde tchécoslovaque ReD dédié au Bauhaus, en 1930. Elle y oppose le motif, l’image (l’optique), et le ressenti véhiculé par la matière, la texture, la facture (l’haptique). Ce changement de focale, du motif à l’expression par la structure/texture, fut une des spécificités de la pensée textile au Bauhaus. Otti Berger poursuivit cette réflexion centrée sur la dimension tactile des textiles dans deux autres textes non publiés, datés approximativement de 1932-1934, « Stoffe und neues Bauen » (« Tissu et la nouvelle architecture ») et 1937, « Weberei und Raumgestaltung » (« Tissage et décoration d’intérieure »)22Otti Berger, « Stoffe und neues Bauen », « Weberei und Raumgestaltung », vers 1932-1934. Berlin, Bauhaus-Archiv, Otti Berger Files, dossier 3..

En 1932, elle ouvrit son propre atelier de tissage à Berlin, avant d’émigrer en Angleterre en 1937. László Moholy-Nagy l’invita à le rejoindre au New Bauhaus de Chicago, mais elle ne parvint pas à obtenir un visa de travail pour les États-Unis. En Angleterre, son absence de maîtrise de la langue, due notamment à des problèmes sévères d’audition, ne permit pas son intégration. En 1938, elle décida de retourner à Zmajevac pour voir et assister sa mère malade. Elle fut déportée en avril 1944, avec sa famille, au camp de concentration d’Auschwitz, où elle fut assassinée la même année. Un ouvrage collectif édité par Judith Raum, spécialiste du travail d’Otti Berger, est paru en mars 202433Judith Raum (éd.), Otti Berger: Weaving for Modernist Architecture, cat. exp. (Berlin, Bauhaus-Archiv, 14 mars – 24 août 2024), Berlin, Hatje Cantz, 2024..

Origine du texte

Le texte qui suit est issu de « Stoffe im Raum », ReD, № 5, 1930, p. 143-145. Il a été traduit de l’allemand par Estelle Thibault.

Texte

Les textiles règnent sur un petit mais important domaine dans la culture de l’habitat. Pour répondre à l’exigence d’une construction vivante, nous devons tirer au clair ce qu’est le tissu et, pour aller plus loin, ce qu’est le tissu dans l’espace.

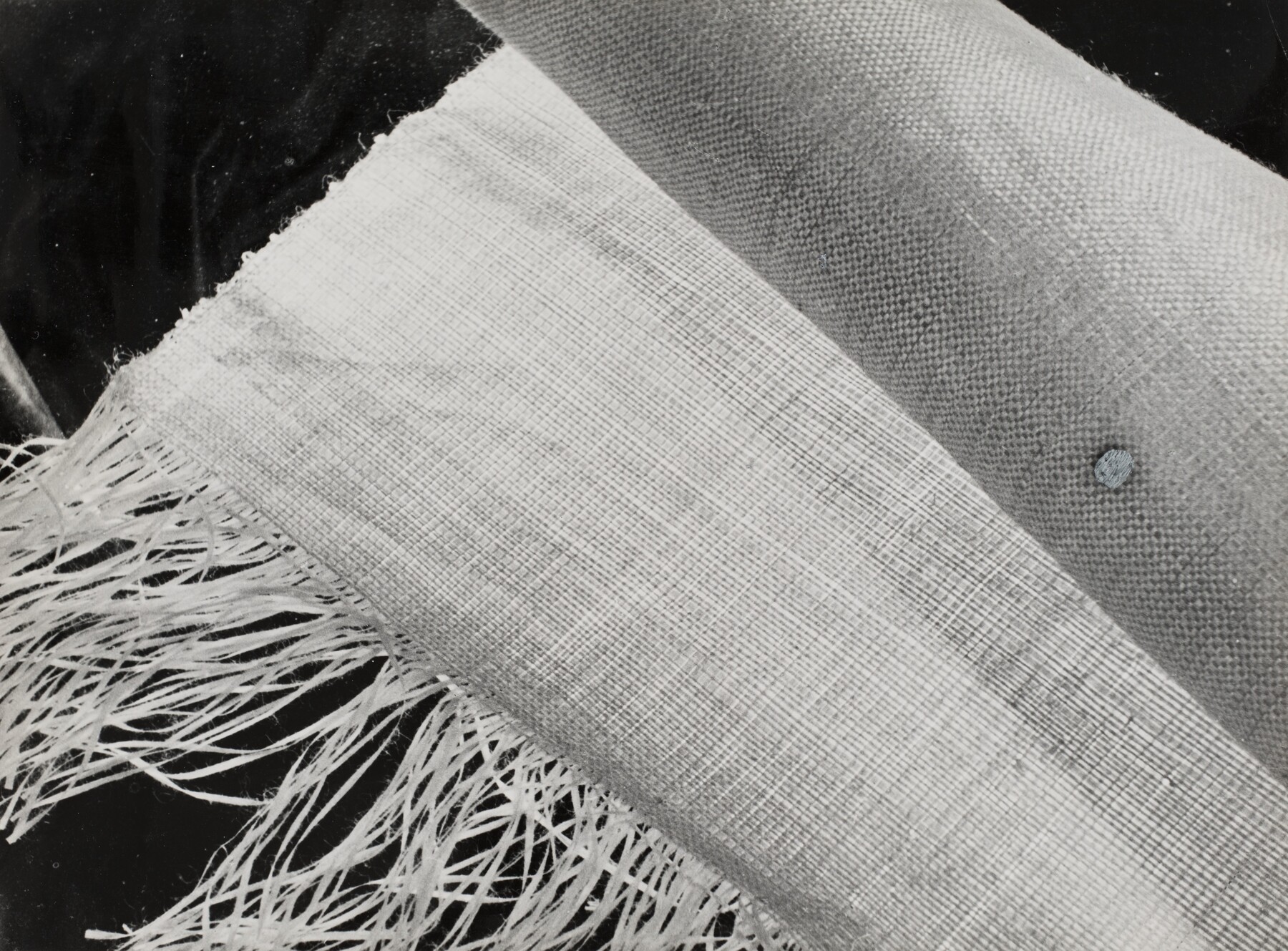

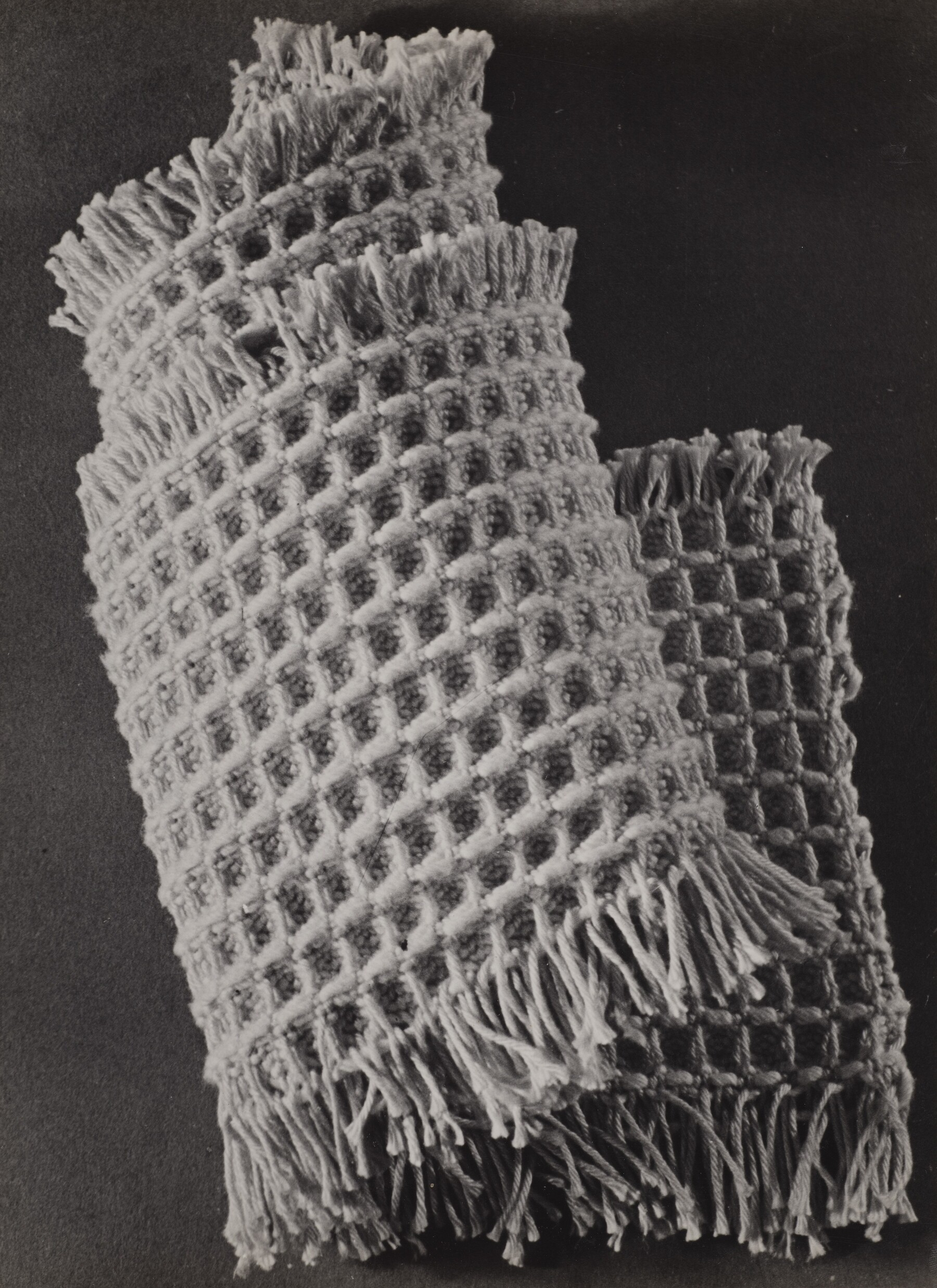

D’abord le tissu. Nous avons la structure, la texture, la facture, la couleur. La structure ou l’armure détermine le caractère propre de l’étoffe, la liaison des fils entre eux, l’entrecroisement dense ou lâche, la facture épaisse ou fine, la texture (surface) rêche ou lisse — brillante ou mate.

Nous étudions les relations, dans le tissu, entre couleur et matière, entre couleur et structure, et nous voyons que les possibilités d’arriver au tissu par ces moyens sont illimitées.

La première condition est l’harmonie des différentes textures des matériaux à utiliser ; harmonie entre dur et mou, épais et fin, mat et brillant. La condition suivante est l’équilibre de la structure, c’est-à-dire le flottement et le croisement des différents fils entre eux pour la durabilité, l’élasticité et l’hygiène. La troisième condition est l’harmonie des couleurs. La dernière condition est l’équilibre d’ensemble entre la finalité (rentabilité économique), la structure (construction), la facture (qualité) et la couleur. Celui qui connaît ces relations dans le tissu a devant lui des possibilités illimitées. Il sait et considère que tous les matériaux ne conviennent pas à toutes les structures, que toutes les couleurs ne conviennent pas à tous les matériaux. La matière se modifie sous l’effet de la structure. La couleur se modifie sous l’effet de la matière et de la structure. La soie ne produit pas le même effet selon qu’elle a une structure rêche ou lisse. Les structures lisses réfléchissent la lumière, alors que les structures rêches absorbent presque la lumière et forment des ombres. En l’occurrence, la soie véritable produit des ombres colorées tandis que la soie artificielle forme des ombres sombres. — On peut parler dans ce contexte d’une plastique du tissu. Le tissu devient une expression. À quoi bon alors ajouter des fleurs, des rinceaux, des ornements ? Le tissu lui-même est vivant. — Un exemple : nous ne devons pas nous en tenir à l’objet. Si l’on veut exprimer l’expérience de l’hiver dans une tapisserie, il n’est pas nécessaire de tisser un arbre dénudé sur un fond de couleur claire et d’y ajouter un corbeau. Nous pouvons faire apparaître, sans formes particulières, uniquement par l’expression de la matière, de la structure, le scintillement et le miroitement qui nous font spontanément ressentir l’hiver. — Mais pour tisser une étoffe blanche, le scintillement de la neige peut s’allier à l’éclat dur de la porcelaine et à la transparence d’une fleur. Car, par la matière, nous voulons arriver à la dissolution de la matière ! La couverture d’un piano, par exemple, peut déjà être en soi de la musique, fluide, harmonieuse, pleine de mélodies et de vibrations. —

Les tapisseries anciennes étaient des tableaux au contenu spirituel, représenté par des formes naturalistes. Une tapisserie doit être une œuvre libre, close sur elle-même, soumise uniquement à ses propres lois. Nous ne voulons pas de tableaux, mais nous voulons trouver la meilleure étoffe possible, définitive, vivante ! Prenons un exemple. Possibilités de la soie artificielle : elle est lisse et brillante, avec un « toucher » froid. La structure modifie la surface du tissu : relativement inélastique ! Lisse, dense, brillant, froid ! Résultat : un métal fluide. Ou bien : relativement élastique ! Rêche, mince, lâche, mat ! Résultat : un tissage très rugueux ! Ce qui est important, c’est le tactile dans le tissu, le tactile dans le tissu est premier. Un tissu doit être saisi. On doit pouvoir le « saisir » avec les mains ! La valeur d’un tissu doit d’abord être reconnue dans sa tactilité, dans sa valeur tactile. Comprendre un tissu avec ses mains peut être une sensation aussi belle que voir une couleur avec ses yeux ou entendre un son avec ses oreilles.

Nous avons maintenant l’analyse des tissus ! Mais ici, on pourrait dire avec le peintre Klee : l’intuition est toujours une bonne chose ! — car il faut être à l’écoute des secrets de la matière, suivre à la trace les sonorités des matériaux. Il ne faut pas seulement saisir la structure avec son cerveau, mais la sentir avec le subconscient ; on connaît alors la singularité de la soie, qui est chaleur, ou de la soie artificielle, qui veut dire froideur.

On comprend la rugosité du chanvre ou de la laine. La couleur commence à résonner dans la matière. Et je dis que le son de la couleur dans la matière est plus riche que n’importe quel autre son de couleur. —

Nous pouvons maintenant mélanger, choisir et créer le tissu. Les possibilités sont grandes. En particulier, en ce qui concerne la couleur, nous n’avons pas seulement la couleur fondamentale et ses mélanges, mais nous savons que la couleur se modifie à chaque fois dans le matériau, et que nous pouvons utiliser des matériaux et des structures qui modifient à leur tour ces couleurs.

À présent, le tissu dans l’espace ! C’est un tissu utilitaire et il faut s’interroger sur sa fonction, puis sur sa disposition : tendue, suspendue ou à l’horizontale.

La fonction d’un revêtement mural est de protéger le mur, d’isoler du chaud ou du froid, peut-être d’apporter davantage de lumière. Il doit avant tout avoir l’air tendu et être hygiénique, de préférence lavable. — Pour le tissu des rideaux, nous devons nous demander : doit-il protéger la pièce du soleil, doit-il isoler la température de la pièce, doit-il laisser entrer un peu de lumière et en quelle quantité ? Un tissu de rideau doit tomber souplement, il ne doit pas être raide lorsque nous le prenons en main, il doit pouvoir être déplacé vers le côté. — Le tissu d’ameublement doit être dense, car il est très sollicité. On a le plus large éventail de structures possibles et, à partir d’un matériau fin et bon marché, il est possible, avec différentes associations et une certaine structure, de répondre à des exigences aussi grandes que lorsqu’on dispose d’emblée des matières les meilleures et les plus solides. — Les nappes ! Ici, on devrait se demander : pourquoi ne pas préférer le verre ? Mais si l’on tient à avoir des nappes, il faut qu’elles soient les plus lisses possibles, hygiéniques et adaptées à la forme de la table. — Les dessus de lit doivent être imperméables à la poussière, mais laisser passer l’air et être en tout cas lavables. — La question du « tapis comme revêtement de sol » est trop soumise aux exigences de l’architecture et n’est pas encore résolue dans un sens actuel, elle constitue bien plutôt un domaine important dans les nouveaux modes de tissage — travail de recherche. —

Pour conclure, il faudrait dire que les mots « art » et « esthétique » sont ici absents, le premier étant utilisé à tort et à travers et le second entièrement banni de la terminologie d’un travail de recherche sérieux. Il serait en outre dangereux de concevoir ce qui a été dit comme une nouvelle orientation, ce n’est que le résultat du travail d’un petit nombre d’années et une possibilité parmi des milliers d’autres : les solutions qui en résultent sont encore à venir.

Auteurs

Ida Soulard est docteure en histoire de l’art (ENS / Université PSL) et curatrice indépendante. Elle est co-directrice de Glass Bead, une plateforme de recherche et une revue artistique, en ligne et bilingue. De 2013 à 2020, elle a été directrice artistique de Fieldwork : Marfa, un programme de recherche et de résidence international mené conjointement par les Beaux-Arts de Nantes et la HEAD-Genève et, en 2021, directrice et consultante artistique pour la conception d’une fondation privée et d’un programme artistique en Arménie. Elle a été co-curatrice avec Jennifer Burris de Marfa Sounding (2016-2018), un festival de performances, installations sonores et conversations à Marfa au Texas. Elle a récemment été commissaire des expositions Transmeare en collaboration avec Ulla von Brandenburg au FRAC Amiens et Une jeune fille, une machine et leur amitié à Image/Imatge, Orthez. Elle est également éditrice de Du Tissage (Les Presses du Réel, 2021), édition française du livre emblématique d’Anni Albers de 1965, et Manual for a future desert (Mousse Publishing, 2022). Elle a récemment publié son ouvrage Anni Albers, Abstractions concrètes. Une histoire textile de la modernité (Les presses du réel, 2024).

Estelle Thibault est professeure en histoire et cultures architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville et membre de l’équipe de recherche IPRAUS/UMR AUSSER (ministère de la Culture / CNRS). Ses travaux portent sur l’histoire des relations entre les théories architecturales et leur environnement philosophique et scientifique aux XIXe et XXe siècle, ainsi que sur l’histoire de l’enseignement de l’architecture, du dessin et de l’ornement. Elle s’intéresse également à la réception de Gottfried Semper dans l’espace culturel francophone. Elle a notamment publié La Géométrie des émotions. Les esthétiques scientifiques de l’architecture en France, 1860-1950 (2005) ; De l’Orient à la mathématique de l’ornement. Jules Bourgoin, 1838-1908 (avec Maryse Bideault et Mercedes Volait, 2015) et a réalisé l’édition française de Science, industrie et art de Semper (2012). Elle travaille actuellement à la restitution, à partir de cahiers d’élèves, d’une version du cours d’architecture comparée donné par Gottfried Semper autour de 1860.

Crédits des images

fig. 1 : Photographie : © President and Fellows of Harvard College.

fig. 2 : Photographie : © President and Fellows of Harvard College.

fig. 3 : Photographie : © President and Fellows of Harvard College.

fig. 4 : Photographie : © President and Fellows of Harvard College.

Pour citer cet article

Otti Berger, « Les tissus dans l’espace », présenté par Ida Soulard, traduit par Estelle Thibault, KUNST, no 01, décembre 2024, en ligne.

URL : https://kunst-revue.org/recherche/01/berger

Vous pouvez employer les numéros de paragraphe (§ 1, 2, 3…) pour indiquer un passage spécifique de l’article.